28.01.2025 · IWW-Abrufnummer 246090

Oberlandesgericht Köln: Urteil vom 17.01.2025 – 6 U 58/24

Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.

Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 17.01.2025, Az. 6 U 58/24

Die Berufung der Beklagten gegen das am 15.05.2024 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 84 O 221/20 - wird zurückgewiesen.

Auf die Anschlussberufung der Klägerinnen wird der Tenor zu I. des vorbezeichneten Urteils wie folgt erweitert und neu gefasst:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland die Fahrzeugdiagnose, - reparatur und - wartung gemäß Art. 61 Abs. 1, Abs. 4 i.V.m. Anhang X, Ziff. 2.9 der Verordnung (EU) 2018/858 mittels Diagnosegeräte i.S.v. Art. 61 Abs. 7, Anhang X Ziff. 2.6.2 dieser Verordnung über den Datenübertragungsanschluss i.S.v. Anhang X, Ziff. 2.9 dieser Verordnung („OBD-Schnittstelle“) bei Fahrzeugen, die auf ihren Antrag gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 und/oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 typengenehmigt wurden, abhängig zu machen von

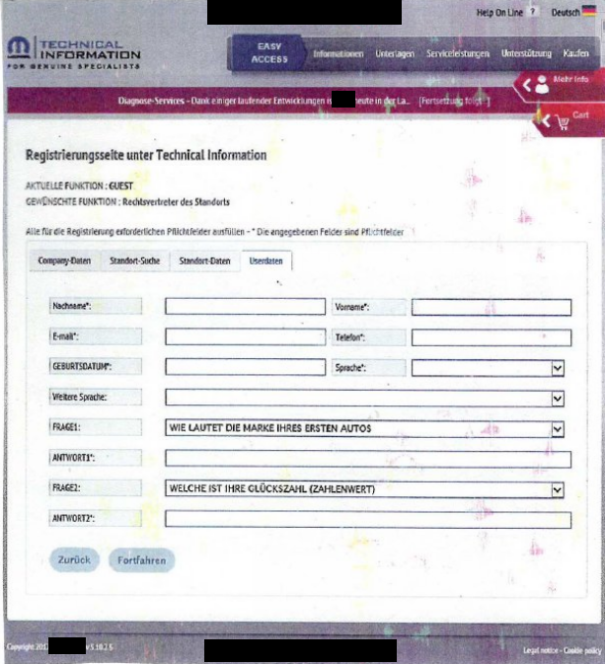

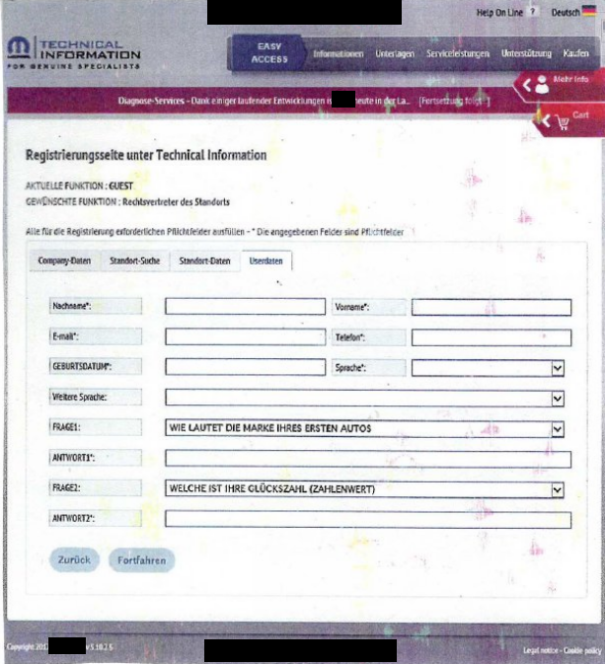

a) einer Anmeldung des Anwenders auf einem von der Beklagten bestimmten Server mit persönlichen Anmeldedaten nach vorheriger Registrierung, wie nachfolgend wiedergegeben:

und/oder

b) einer bestehenden Internetverbindung des für die Diagnose eingesetzten Gerätes zu einem von ihr bestimmten Server;

soweit es nicht um die vollständige Reprogrammierung von Steuergeräten gemäß Anhang X, Ziff. 6.4 der Verordnung (EU) 2018/858 oder Funktionen geht, die unmittelbar mit der Emissionskalibrierung bzw. der Diebstahlsicherung im Sinne von Anhang I, Ziff. 2.3.1 der Verordnung (EU) 2017/1151 zusammenhängen.

Die Kosten des Rechtsstreits 1. und 2. Instanz trägt die Beklagte.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung hinsichtlich des Unterlassungsanspuchs durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,00 € und im Übrigen in Höhe von 110% des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerinnen vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in Höhe von 200.000,00 € hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs und im Übrigen in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 300.000,00 € festgesetzt (Berufung der Beklagten: 250.000,00, Anschlussberufung der Klägerinnen 50.000,00 €).

Der Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung wird zurückgewiesen.

1

Gründe

2

I.

3

Die Parteien streiten um die Ausgestaltung des Zugangs unabhängiger Reparaturwerkstätten und -dienstleister zu über den sog. „Onboard Diagnostic“-Port (im Folgenden: OBD-Port oder OBD) bereitgestellten Fahrzeuginformationen und die Möglichkeit, über diese Schnittstelle im Wege eines Schreibzugriffs Änderungen vorzunehmen, dies vor dem Hintergrund der Vorgaben der EU-Typgenehmigungsverordnung VO (EU) 2018/858.

4

Die Fahrzeugdiagose über die OBD-Schnittstelle (Steckverbindung, über die Diagnosegeräte mit dem Fahrzeug physisch verbunden werden) ist von essentieller Bedeutung für die Tätigkeit unabhängiger Reparaturbetriebe. Über diese Steckverbindung haben sie Zugriff auf den Fahrzeugdatenstrom und können so z.B. von den Steuergeräten des Fahrzeugs gemeldete Fehlercodes auslesen und auf diese Weise Meldungen zum Fahrzeugzustand auswerten. Mögliche technische Probleme am Fahrzeug werden über die Diagnosegeräte angezeigt, so dass Reparaturbetriebe die notwendigen Reparatur- und Wartungsvorgänge einleiten können. Für die Reparatur selbst ist es häufig erforderlich, dass Anlernprozesse und Kalibrierungen durchgeführt werden. Nach erfolgter Reparatur müssen noch vorhandene Fehlercodes in den Steuergeräten gelöscht werden.

5

Die Klägerin zu 1) ist eine unabhängige Werkstattkette in Deutschland und bietet Reparatur- und Wartungsleistungen für Kraftfahrzeuge aller gängiger Marken an. In allen Filialen finden ständig Diagnosearbeiten als Vorbereitung der Fahrzeugreparatur und -wartung sowie Kalibrierungs- und Anlernprozesse statt. Die Klägerin zu 2) ist in Deutschland Marktführer für die Reparatur und den Austausch von Fahrzeugscheiben. Auch für diese Tätigkeit ist eine Fahrzeugdiagnose unerlässlich, insbesondere zur Rekalibrierung von auf den Fahrzeugscheiben angebrachten Kameras und Sensoren für Fahrzeugassistenzsysteme.

6

Die Beklagte ist eine Tochter des Automobilkonzerns Fiat Chrysler Automobiles N.V. Sie stellt Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge her. Sie ist Inhaberin von EG-Typengenehmigungen für Fahrzeuge der Marke T., z.B. für den Fahrzeugtyp T.X. mit der EG-Typengenehmigungsnummer [entfernt].

7

Die Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (im Folgenden auch: EU-Typgenehmigungsverordnung oder VO (EU) 2018/858) enthält in ihrem Art. 61 bestimmte Pflichten der Beklagten als Hersteller, wonach diese sog. unabhängigen Wirtschaftsakteuren wie den Klägerinnen u.a. Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen gewähren müssen. Der Kern des Streits der Parteien liegt darin, an welche Bedingungen die Beklagte diesen Zugang knüpfen darf. Die Klägerinnen wenden sich gegen die gegenwärtige Ausgestaltung durch die Beklagte, die einen Schreibzugriff auf die OBD-Informationen nur unter folgenden Bedingungen zulässt:

8

- Mitarbeiter der Reparaturbetriebe müssen sich zunächst über ein Online-Portal unter https://www.technicalinformation.fiat.com/ registrieren. Dafür müssen sie zwingend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten akzeptieren und sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden erklären. Die Mitarbeiter müssen zudem diverse persönliche Angaben machen und u.a. ihren Namen und ihr Geburtsdatum mitteilen. Nach durchgeführter Registrierung erhalten die Mitarbeiter einen Benutzernamen und ein Passwort. Mit diesen Daten können sie sich auf dem Portal einloggen und ein kostenpflichtiges Abonnement für die Nutzung generischer Diagnosegeräte erwerben. Nach Bezahlung des Entgeltes kann das Abonnement aktiviert werden.

9

- Um die Diagnose beginnen zu können, muss sich der registrierte Mitarbeiter über das Mehrmarken-Diagnosegerät mit Benutzernamen und Passwort einloggen und sich so authentifizieren. Hierfür und für die gesamte nachfolgende Fahrzeugdiagnose muss zwingend eine Internetverbindung zum Server der Beklagten bestehen.

10

Wegen des näheren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 676 ff. LGA).

11

Das Landgericht hat das Verfahren zunächst ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Auslegung der einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts vorgelegt. Nach Entscheidung des EuGH hat es den Klägerinnen den geltend gemachten Unterlassungsanspruch - gerichtet auf die Unzulässigkeit der Bindung des Zugangs an die genannten Voraussetzungen - vollumfänglich zuerkannt. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die Beklagte verstoße durch das Registrierungserfordernis und die erforderliche ständige Verbindung mit einem ihrer Server für einen Schreibzugriff auf das OBD gegen die Marktverhaltensregeln der Art. 61 Abs. 1 und Abs. 4 der VO (EU) 2018/858. Dies ergebe sich aus dem Tenor des EuGH-Urteils in dieser Sache und aus dessen Begründung, ausweislich derer der EuGH insbesondere geprüft habe, ob die von der Beklagten vorgebrachten Gründe der Fahrzeugsicherheit und der Abwehr möglicher Cyberangriffe deren Vorgehen rechtfertigten. Auch gehe aus dem Urteil hervor, dass ein Schreibzugriff bei stehendem Fahrzeug zu gewähren sei. Die Bedingungen der Beklagten gingen deshalb über die nach der Verordnung zulässigen Voraussetzungen hinaus.

12

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der im Wesentlichen geltend gemacht wird: Das Landgericht habe das Urteil des EuGH in dieser Sache fehlerhaft dahin interpretiert, dass es auch die von der Beklagten implementierten Zugangsmodalitäten in Gestalt des Secure Gateway erfasse. Dies gehe aus dem Tenor der Entscheidung nicht hervor. Auch seien die Ausführungen im EuGH-Urteil zu Erfordernissen der Cyber-Sicherheit infolge der unzureichend formulierten Vorlagefrage nicht erschöpfend; jedenfalls sei eine Abwägung zwischen den Belangen des Wettbewerbs einerseits und den Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit andererseits erforderlich, die das Landgericht indes unterlassen bzw. in fehlerhafter Gewichtung vorgenommen habe. Es bestehe eine erhebliche Manipulationsgefahr bei ungehindertem Schreibzugriff auf den OBD-Port, die durch die Maßnahmen der Beklagten verringert werde. Jedenfalls sei eine erneute Vorlage an den EuGH wegen noch offener Fragestellungen erforderlich, weil die Kollision der Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit mit dem Zugang zum OBD-Port nach Lesart des Landgerichts die Beklagte und alle anderen Fahrzeughersteller in einen unlösbaren Rechtsanwendungskonflikt bringe. Die Europäische Kommission bereite zu dessen Behebung eine Verordnung vor, deren Erlass vor Ergehen einer Entscheidung in dieser Sache abzuwarten sei.

13

Die Beklagte beantragt, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung

14

die Klage abzuweisen.

15

Die Klägerinnen beantragen,

16

die Berufung zurückzuweisen.

17

Sie verteidigen das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen Vorbringens.

18

Mit ihrer Anschlussberufung erstreben die Klägerinnen eine Erstreckung des Unterlassungsgebots auf solche Fahrzeuge der Beklagten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 typgenehmigt wurden. Sie machen geltend, dass durch eine im Oktober 2022 ergangene Entscheidung des EuGH geklärt sei, dass Art. 61 der Verordnung (EU) 2018/858 auch auf Fahrzeugmodelle anwendbar sei, die unter Geltung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 genehmigt worden seien. Die Erweiterung des Klageantrags sei zulässig.

19

Die Klägerin beantragt, unter teilweiser Abänderung der angefochtenen Entscheidung

20

die Beklagte in Erweiterung der erstinstanzlichen Entscheidung auch dahin zur Unterlassung zu verurteilen, dass es im Tenor nach den Worten

21

„bei Fahrzeugen, die auf ihren Antrag gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 …“

22

zusätzlich heißt:

23

„… und/oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 …“.

24

Die Beklagte beantragt,

25

die Anschlussberufung zurückzuweisen.

26

Sie bezieht sich auf ihre Ausführungen, wonach der von ihr gewährte Zugang zum OBD nicht zu beanstanden sei und hält die Anschlussberufung bereits für unzulässig, weil die Voraussetzungen der Klageerweiterung angesichts von Abweichungen der VO (EG) 715/2007 von der VO (EU) 2018/858 nicht gegeben seien.

27

II.

28

Die Berufung der Beklagten (dazu I.) hat keinen Erfolg, da sie unbegründet ist. Die Anschlussberufung der Klägerinnen (dazu II.) ist hingegen zulässig und auch in der Sache begründet.

29

I. Die Beklagte wendet mit ihrer Berufung ohne Erfolg vornehmlich ein, dass die Entscheidung des EuGH in dieser Sache keine ausreichende Grundlage für die vom Landgericht ausgesprochene Unterlassungspflicht sei. Diese Einschätzung teilt der Senat nicht.

30

Das Landgericht hat vielmehr zu Recht angenommen, dass den Klägerinnen ein Unterlassungsanspruch aus §§ 8 Abs. 3 Nr. 1, 3, 3a UWG in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 und 2, Abs. 4 VO (EU) 2018/858 iVm Nr. 2.9 des Anhangs X zu dieser VO zusteht.

31

Die Mitbewerbereigenschaft der Klägerinnen, die Passivlegitimation der Beklagten als Fahrzeughersteller sowie die Eigenschaft des Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 als Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG stehen zwischen den Parteien nicht im Streit bzw. sind - bezogen auf letzteres - höchstrichterlich geklärt (vgl. BGH GRUR 2020, 426, 427 Rn. 11 - Ersatzteilinformation II zur insoweit sinngleichen Vorläuferregelung des Art. 6 Abs. 1 S. 1 VO (EG) 715/2007). Auch liegt in der Einführung der Zugangsbeschränkung eine geschäftliche Handlung der Beklagten. Gegen die Annahme des Landgerichts, wonach der Unterlassungsantrag und der hierauf beruhende Tenor trotz Bezugnahme auf den Wortlaut der Verordnung hinreichend bestimmt seien, wendet sich die Berufung der Beklagten mit Recht nicht mehr, so dass auf die zutreffenden Erwägungen des Landgerichts Bezug genommen werden kann (LGU S. 12 f., Bl. 687 f. LGA).

32

1. Die Annahme des Landgerichts, wonach die Beklagte gegen die Marktverhaltensregelung des Art. 61 Abs. 1, Abs. 4 VO (EU) 2018/858 in der Auslegung durch den EuGH verstoßen hat, indem sie den Schreibzugang zum OBD von einer vorherigen Registrierung und der ständigen Verbindung über das Internet mit einem von ihr betriebenen Server abhängig gemacht hat, hält den Angriffen der Berufung stand. Die genannten Vorschriften fordern, dass die Beklagte als Herstellerin den Klägerinnen, die unabhängige Wirtschaftsakteure im Sinne der Norm sind, uneingeschränkten, standardisierten und diskriminierungsfreien Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen, Diagnose- und anderen Geräten und Instrumenten gewährt. Anhang X zur VO (EU) 2018/858, Ziff. 2.9 konkretisiert dies wie folgt:

33

„Für die Zwecke der Fahrzeug-OBD sowie der Fahrzeugdiagnose, -reparatur und -wartung ist der direkte Fahrzeugdatenstrom über einen seriellen genormten Datenübertragungsanschluss gemäß der UN-Regelung Nr. 83 Anhang 11 Anlage 1 Nummer 6.5.1.4 und der UN-Regelung Nr. 49 Anhang 9B Nummer 4.7.3 bereitzustellen. Befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, so darf auf die Daten nur im Lesemodus zugegriffen werden.“

34

Der EuGH hat in der Entscheidung in dieser Sache (Rs. C-296/22, abgedruckt u.a. in GRUR 2024, 62 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass) u.a. ausgeführt, dass in Anh. X Nrn. 6.2 und 6.4 der VO (EU) 2018/858 diejenigen Fälle abschließend genannt sind, in denen der Zugang zu OBD-Informationen sowie zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen aufgrund ihrer Bedeutung für die Sicherheit an bestimmte Bedingungen geknüpft werden kann. Liege keiner dieser Fälle vor, so der EuGH, müssten unabhängige Wirtschaftsakteure daher ein Recht auf Zugang zu diesen Informationen haben, ohne dass für sie andere als die in der Verordnung vorgesehenen Bedingungen gelten könnten (EuGH, a.a.O., Rn. 30). Knüpfe der Hersteller den Zugang zu diesen Informationen an Bedingungen, die in der Verordnung nicht ausdrücklich vorgesehen seien, bestehe die Gefahr, dass sich die Anzahl der unabhängigen Werkstätten, die Zugang zu diesen Informationen habe, verringere, was möglicherweise zu einem Rückgang des Wettbewerbs auf dem Markt für Fahrzeugreparatur- und Fahrzeugwartungsinformationsdienste und damit zu einem verringerten Angebot für Verbraucher führen könne (EuGH, a.a.O., Rn. 32). Ausdrücklich hat der EuGH ausgesprochen (Rn. 33), dass diese Freiheit von nicht in der Verordnung vorgesehenen Bedingungen - anders als die frühere Regelung - sich nicht nur auf den Inhalt der Informationen als solchen, sondern auch den Zugang hierzu bezieht, der „leicht zugänglich“ im Sinne von Art. 61 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 VO (EU) 2018/858 sein müsse, worin ein Schreibzugriff eingeschlossen sei (Rn. 34).

35

Gemessen an dieser Auslegung durch den EuGH verfangen die Einwände der Berufung gegen das angefochtene Urteil nicht.

36

a) Unbehelflich ist es zunächst bereits aus prozessualen Gründen, wenn die Beklagte eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung rügt, weil die Registrierung bei der Beklagten ausweislich von Screenshots vom 10.09.2024 (S. 11 der Berufungsbegründung, Bl. 93 d.A.) nicht (mehr) die Angabe von Vor- und Nachnamen des unabhängigen Wirtschaftsakteurs als Pflichtangabe bei der Registrierung fordere.

37

aa) Das Landgericht hat (S. 6 LGU, Bl. 681 LGA) im Tatbestand der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass Mitarbeiter der Reparaturbetriebe sich auf dem Online-Portal der Beklagten registrieren und in diesem Zusammenhang „diverse persönliche Angaben machen und u.a. ihren Namen und ihr Geburtsdatum mitteilen“ müssten. Einen Tatbestandsberichtigungsantrag hat die Beklagte hiergegen nicht angebracht, so dass diese Feststellung bindend (§ 314 S. 1 ZPO) und auch im Berufungsverfahren zugrunde zu legen ist. Mit dieser Feststellung korrespondiert zudem die in den Unterlassungsantrag bzw. -tenor als konkrete Verletzungsform eingeblendete Registrierungsseite (S. 3 LGU, Bl. 678 LGA), ausweislich derer unter dem Reiter „User-Daten“ von der Beklagten u.a. die Felder für Nachname und Vorname des Nutzers als mit einem Sternchen versehene Pflichtangaben ausgestaltet sind. Auch wenn die Beklagte in 1. Instanz (S. 3 der Klageerwiderung, Bl. 57 LGA) geltend gemacht hat, dass sich dieses Anmeldeformular allein an den gesetzlichen Vertreter richte und dieser Mitarbeiter sodann hinzufügen könne, ändert dies nichts daran, dass die Beklagte in einem ersten Schritt genau diese Informationen von einem unabhängigen Wirtschaftsakteur wie den Klägerinnen gefordert hat. Ob sie dies weitergehend auch noch von Mitarbeitern der Klägerinnen verlangt hat, ist vor diesem Hintergrund nicht streitentscheidend.

38

bb) Selbst wenn die Beklagte die Anmeldemodalitäten zwischenzeitlich dahin geändert haben sollte (S. 10 der Berufungsbegründung, Bl. 92 d.A.), dass Name und Vorname keine Pflichtangaben mehr sind, ändert dies nichts daran, dass die konkrete Verletzungsform zu beurteilen ist; die Beklagte hat hinsichtlich dieser Gestaltung auch keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, so dass die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht entfallen ist. Die Beklagte könnte die Registrierungsseite jederzeit wieder ändern.

39

cc) Ebenfalls unerheblich ist es, dass die Beklagte nach ihrem Vortrag Vereinbarungen mit Diagnosewerkzeugherstellern trifft, wonach nur diese sich registrieren müssen und diese sodann die Verwaltung ihrer eigenen Kunden (= Reparaturbetriebe) als weitere Nutzer des Diagnosewerkzeugs übernehmen, so dass sich Reparaturbetriebe auch auf diesem Wege Zugang zum OBD verschaffen könnten (S. 11 f. der Berufungsbegründung, Bl. 93 f. d.A.). Denn hierdurch kann die Beklagte die sie als Herstellerin unmittelbar treffenden Pflichten aus Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 nicht wirksam abwälzen bzw. eigene Verstöße gegen diese Vorschrift damit rechtfertigen, dass die Klägerinnen auf andere Wege (die wiederum mit anderen Hürden verbunden sein mögen) verwiesen werden.

40

b) Nicht zu überzeugen vermag es, wenn die Beklagte meint, dass einerseits die Entscheidung des EuGH keine direkte Aussagekraft in Bezug auf die streitgegenständlichen Zugangsmodalitäten habe und dass andererseits die Verordnung (EU) 2018/858 selbst eine Registrierung als Zugangsvoraussetzung beinhalte, weswegen ihre Vorgehensweise von der Verordnung gedeckt sei.

41

aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten betreffen die Ausführungen des EuGH gerade die von ihr gewählten Einschränkungen des Zugangs zum OBD und begründen dessen Unzulässigkeit. Zwar entscheidet der EuGH nicht über die Tatsachen des konkreten Falles, sondern nur über die Auslegung von (hier sekundärem) Unionsrecht (vgl. hierzu nur EuGH GRUR Int 1999, 734, 735 Rn. 11 - Lloyd; Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, 83. EL Juli 2024, Art. 267 AEUV Rn. 21 m.w.N.). Das Landgericht hatte dem Gerichtshof indes konkret die von der Beklagten aufgestellten Voraussetzungen für den Schreibzugang zum OBD dargelegt und nach deren Vereinbarkeit mit der Verordnung gefragt (S. 3 des Vorlagebeschlusses vom 27.04.2022, Bl. 247 LGA). Der EuGH hat sodann diese Einschränkungen - gemessen am Maßstab der Verordnung - als nicht zulässig angesehen. In Rn. 38 des Urteils heißt es hierzu:

42

„Daraus folgt, dass andere Voraussetzungen für den Zugang zu den in Art. 61 I VO (EU) 2018/858 genannten Informationen als die in dieser Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen, wie eine Verbindung des Diagnosegerätes über das Internet mit einem vom Hersteller bestimmten Server oder eine vorherige Anmeldung der unabhängigen Wirtschaftsakteure bei diesem Hersteller, nach dieser Verordnung nicht zulässig sind.“ (EuGH GRUR 2024, 62, 64 Rn. 38 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass, Hervorhebungen durch den Senat).

43

Die Entscheidung des Streitfalles beruht allein auf der Auslegung der Verordnung, die lediglich über § 3a UWG als Marktverhaltensregelung unmittelbar in das nationale Recht inkorporiert wird. Deshalb können die Ausführungen des EuGH nicht als „abstrakte Auslegungsregel zu einem Teilaspekt des Verfahrensgegenstandes“ (so aber S. 13 der Berufungsbegründung, Bl. 95 d.A.) angesehen werden, sondern sind als verbindliche Auslegung der Verordnung, die die zentrale Vorschrift für die Entscheidung des Falles beinhaltet, unmittelbar auf den Streitfall übertragbar, ohne dass es noch der Prüfung weiterer Voraussetzungen oder einer von der Beklagten (S. 22 der Berufungsbegründung, Bl. 104 d.A.) befürworteten Abwägung mit Belangen der Cybersicherheit (hierzu auch sogleich unter c)) bedürfte (im Ergebnis ebenso LG Hamburg, Urteil vom 02.07.2024, 406 HKO 121/23, GRUR-RS 2024, 31356 Rn. 15).

44

bb) Richtig ist zwar, dass Art. 61 Abs. 4 VO (EU) 2018/858 regelt, dass die Einzelheiten der technischen Anforderungen an den Zugang zu den Fahrzeug-OBD-Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen (im Folgenden auch RMI, repair and maintenance information), insbesondere technische Angaben über die Art und Weise der Bereitstellung von Fahrzeug-OBD-Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, in Anhang X der VO festgelegt sind und dass Anhang X Ziff. 6.7 eine Registrierung für den Zugang zur Internetseite des Herstellers vorsieht.

45

Hieraus lässt sich entgegen dem Vorbringen in der Berufung, das im Wesentlichen den diesbezüglichen erstinstanzlichen Vortrag wiederholt (vgl. S. 14 BB, Bl. 96 d.A. sowie S. 8 und 33 ff. des Schriftsatzes vom 31.01.2024, Bl. 508, 533 ff. LGA), jedoch keine Aussage zu Zugangserfordernissen für die eigentlichen Fahrzeugdaten, die am OBD-Port anfallen und auf die es den Klägerinnen im Streitfall ankommt, entnehmen.

46

(1) Vielmehr befassen sich sowohl Anhang X Ziff. 6.2 als auch Ziff. 6.7 mit dem Zugang zu Dokumentationen betreffend das OBD-System, die der Hersteller auf seiner Webseite bereithält, wie auch die Beklagte in Rn. 97 ihres Schriftsatzes vom 31.01.2024 (Bl. 533 LGA) im Ausgangspunkt zutreffend ausführt („Anforderungen an die aus dem Internet abrufbaren Informationen“). Dementsprechend heißt es auch in Ziff. 2.1 sowie 6.1 des Anhangs X: „Der Hersteller trifft die erforderlichen Vorkehrungen gemäß Artikel 61 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1, um sicherzustellen, dass die Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Reparatur- und Wartungsinformationen über das Internet zugänglich sind.“ bzw. „Die Einhaltung der Verpflichtung des Herstellers, Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Reparatur- und Wartungsinformationen auf seiner Webseite in einem standardisierten Format zur Verfügung zu stellen“ (Hervorhebungen jeweils durch den Senat).

47

Diese Differenzierung zwischen den vom Fahrzeug generierten Daten einerseits und dem Zugang zu verschriftlichten Informationen über die generelle Funktionalität und Bedienung des OBD andererseits ist auch bereits in der Verordnung (EU) 2018/858 angelegt. Diese fordert in Art. 61 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 die leichte Zugänglichkeit der OBD-Informationen selbst in Form von maschinenlesbaren und elektronisch verarbeitbaren Datensätzen und sieht in Art. 61 Abs. 2 UAbs. 2 (auf den Ziff. 2.1 des Anhangs X, wie dargestellt, ausdrücklich Bezug nimmt) die Veröffentlichung von Informationen auf den Webseiten der Hersteller vor. Da es keinen Sinn ergibt, die von individuellen Fahrzeugen generierten Daten auf den Webseiten der Hersteller zu veröffentlichen, kann sich mithin auch das Registrierungserfordernis nicht auf diese vom Fahrzeug stammenden Informationen (die in Anhang X Ziff. 2.9 als „Fahrzeugdatenstrom“ bezeichnet werden) beziehen (vgl. ebenso OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, dort S. 17, Anlage BE1, Bl. 206 d.A.). Auch die Begriffsbestimmung in Art. 3 Nr. 49 der VO (EU) 2018/858, wonach „Fahrzeug-OBD-Informationen“ solche Informationen sind, die von einem On-Board-Diagnosesystem (OBD-System) generiert werden, das sich in einem Fahrzeug befindet oder an einen Motor angeschlossen ist, bestätigt diese differenzierte Betrachtung, nachdem die Reparatur- und Wartungsinformationen in der vorangehenden Nr. als solche Informationen definiert werden, die der Hersteller seinen Vertragspartnern, -händlern und -reparaturbetrieben zur Verfügung stellt oder die vom Hersteller für Reparatur- und Wartungszwecke verwendet werden (Art. 3 Nr. 48 der VO (EU) 2018/858).

48

(2) Aus im Wesentlichen gleichen Erwägungen verfängt es auch nicht, wenn die Beklagte das von ihr aufgestellte Erfordernis einer ständigen Verbindung mit einem ihrer Server damit rechtfertigen will, dass Anhang X, Ziff. 2.1 eine solche Internetverbindung voraussetze (so S. 14 der Berufungsbegründung, Bl. 96 d.A.).

49

(3) Soweit Art. 61 Abs. 4 VO (EU) 2018/858 die Reprogrammierung von elektronischen Steuergeräten von einer vorherigen Validierung der Anwendung und der Schnittstellen für die Fahrzeugkommunikation abhängig macht, kann die Beklagte hieraus schon deshalb nichts zu ihren Gunsten herleiten, weil dieser Fall explizit vom Verbotsantrag und -tenor ausgenommen worden ist.

50

(4) Auch kann die Beklagte sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die ISO-Norm 18541 eine vorherige Registrierung verlange (so S. 10 der Berufungsbegründung, Bl. 92 d.A. unter Berufung auf den erstinstanzlichen Vortrag im Schriftsatz vom 31.01.2024, dort S. 38 ff., Bl. 538 ff. LGA). Denn nach der eigenen Darstellung der Beklagten (S. 39, Rn. 115 des Schriftsatzes vom 31.01.2024, Bl. 539 LGA) bezieht sich das in der ISO-Norm erwähnte Registrierungserfordernis auf das vom Hersteller bereitzuhaltende „vehicle manufacturer repair and maintenance information system“ (VM RMI), also wiederum auf Informationen auf der Webseite des Herstellers und nicht auf die vom Fahrzeug bzw. dessen OBD-Schnittstelle generierten Daten. Selbst wenn man aus den von der Beklagten vorgelegten Schaubildern (S. 41 des Schriftsatzes vom 31.01.2024, Bl. 541 LGA) folgern wollte, dass die ISO-Norm weitergehend vorsieht, dass auch ein Diagnosegerät, das von unabhängigen Wirtschaftsakteuren genutzt wird, ständig mit dem Server des Herstellers verbunden sein müsste, so beschränkt sich die Verweisung auf die ISO-Norm in der VO (Anhang X, Ziff. 2 Nr. 1) jedoch gleichwohl auf die Verpflichtung, bestimmte OBD-Informationen „über das Internet“ zur Verfügung zu stellen. Dies steht der Annahme entgegen, dass dieses Erfordernis auch auf den Fahrzeugdatenstrom anzuwenden ist. ISO-Normen können nämlich nicht von sich aus umfassende Rechtsgeltung beanspruchen (sie stammen von einem nach Schweizer Recht eingetragenen Verein), sondern erlangen einen solchen Status als Teil des verbindlichen Rechts nach allgemeiner Auffassung nur infolge eines spezifischen Anwendungsbefehls des nationalen oder europäischen Rechts (z.B. durch Umsetzung in eine europäische Norm als DIN EN ISO, siehe etwa Bayerlein DS 2008, 49, 52 zur insoweit vergleichbaren DIN-Norm; Schmidl, in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § 36 Rn. 135). Infolge der durch die Verordnung auf im Internet zugängliche Informationen beschränkten Anwendbarkeit der ISO 18541 kann mithin schon aus diesem Grund eine Erstreckung auf die Informationen, die am OBD-Port anfallen, nicht angenommen werden (vgl. im Ergebnis ebenso OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, S. 17, Anlage BE1, Bl. 206 d.A.).

51

c) Der Berufung verhilft es nicht zum Erfolg, wenn sie ausführt, dass die sog. „Cybersicherheitsvorschriften“, die in der UNECE-R155 (= UN-Regelung Nr. 155 - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Cybersicherheit und des Cybersicherheitsmanagementsystems) und der ISO/SAE 21434 enthalten sind, auch den Zugang zum OBD regulieren, was der EuGH übersehen habe (S. 16 ff. der Berufungsbegründung, Bl. 98 ff. d.A.).

52

aa) Dabei kommt es nicht entscheidend auf die von der Beklagten herausgearbeitete Normenhierarchie der UNECE-R155 (bekanntgemacht im ABl. L 82 v. 9.3.2021, S. 30 ff.) im Verhältnis zum nationalen und zum Unionsrecht (vgl. dazu eingehend die Ausführungen S. 43 f. des Schriftsatzes vom 31.01.2024, Bl. 543 f. LGA sowie zum Geltungsgrund der UNECE-R155 im Rahmen der Typengenehmigungsvorschriften der EU Herber SVR 2024, 241, 242) und ebenso wenig auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der UNECE-R155 oder der ISO/SAE 21434 an. Denn wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, ist selbst bei Zugrundelegung eines Anwendungsvorrangs der UNECE-R155 zu berücksichtigen, dass diese Norm selbst einen Vorbehalt in ihrer Ziff. 1.3 enthält, der den Primat regionaler oder nationaler Regelungen („unbeschadet“) vorsieht (vgl. eingehend OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, Anlage BE1, S. 20, Bl. 209 d.A. mit Herleitung aus den anderen Sprachfassungen), soweit diese den Zugang befugter Parteien zu dem Fahrzeug, dessen Daten, Funktionen und Ressourcen sowie die Zugangsbedingungen regeln. Insofern konnte sich der EuGH mit Recht auf die Bemerkung beschränken, es genüge der Hinweis auf diese Ziff. 1.3 (EuGH GRUR 2024, 62, 64 Rn. 35 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass). Der von der Beklagten gewünschten Auslegung des Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 im Lichte der UNECE-R155 (S. 18 der Berufungsbegründung, Bl. 100 d.A.) bedarf es insoweit nicht. Auch verfängt es nicht, wenn die Beklagte unter Berufung auf die VO (EU) 2019/2144 vom 27.11.2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. EU L 325 vom 16.12.2019, S. 1 ff.) meint, hieraus ergebe sich eine zwingende Einbeziehung der UN-Vorgaben in das Typengenehmigungsverfahren. Denn der EuGH hat in seiner Entscheidung in dieser Sache bereits darauf hingewiesen, dass aus dem 27. Erwägungsgrund der vorgenannten Verordnung ausdrücklich hervorgeht, dass die in ihm genannten Sicherheitsmaßnahmen „nicht die Verpflichtungen des Fahrzeugherstellers berühren [sollten], Zugang zu umfassenden Diagnoseinformationen und Fahrzeugdaten zu gewähren, die für die Reparatur und Wartung eines Fahrzeugs relevant sind“ (vgl. EuGH GRUR 2024, 62, 64 Rn. 36 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass).

53

bb) Für die Heranziehung der Vorgaben der ISO/SAE 21434 betreffend das „Cybersecurity engineering“ für Straßenfahrzeuge (hierzu S. 21 f. der Berufungsbegründung, Bl. 103 f. d.A.) fehlt es bereits an einem Rechtsanwendungsbefehl des europäischen Rechts, so dass die obigen Erwägungen zur eingeschränkten Geltung der ISO 18541 hier in gleichem Maße bzw. erst recht gelten. Denn diese ISO-Norm wird in der VO (EU) 2018/858 oder der hierzu ergangenen Delegierten Verordnung (EU) 2021/1244 der Kommission (ABl. L 272 vom 30.07.2021, S. 16 ff.), mit dem der Anhang X zu VO (EU) 2018/858 zuletzt geändert worden ist, nicht ausdrücklich für anwendbar erklärt (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, Anlage BE1, S. 20 f., Bl. 209 f. d.A.).

54

cc) Aus einer behaupteten defizitären Formulierung der Vorlagefragen lässt sich in Bezug auf die ISO/SAE 21434 schon aus letzterem Grund, aber auch im Übrigen nicht - anders als die Berufung es unternimmt (S. 16 f. der Berufungsbegründung, Bl. 98 f. d.A.) - herleiten, dass der EuGH sich nicht vertieft mit der UNECE-R155 habe auseinandersetzen müssen. Es entspricht gesicherter Rechtsprechung des EuGH, dass dieser bei Vorlagen nationaler Gerichte nicht daran gebunden ist, dass bestimmte Rechtsakte der Union im Vorabentscheidungsersuchen ausdrücklich genannt oder nicht genannt sind. Exemplarisch hat der EuGH ausgeführt (EuZW 2010, 26, 29 Rn. 81 - Land Österreich/ČEZ as):

55

„Der Umstand, dass ein einzelstaatliches Gericht die Vorlagefrage ihrer Form nach unter Bezugnahme auf bestimmte Vorschriften des Gemeinschaftsrechts formuliert hat, hindert den Gerichtshof nicht daran, diesem Gericht unabhängig davon, worauf es in seinen Fragen Bezug genommen hat, alle Hinweise zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu geben, die ihm bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Verfahrens von Nutzen sein können […]. Der Gerichtshof hat insoweit aus dem gesamten von dem einzelstaatlichen Gericht vorgelegten Material, insbesondere der Begründung der Vorlageentscheidung, diejenigen Elemente des Gemeinschaftsrechts herauszuarbeiten, die unter Berücksichtigung des Gegenstands des Rechtsstreits einer Auslegung bedürfen.“

56

d) Wie oben bereits angesprochen lässt sich aus der Delegierten VO 2021/1244 der Kommission ebenfalls nichts für die Einschränkung des Zugangs zu den vom Fahrzeug generierten Daten bzw. einer hierfür erforderlichen Registrierung der unabhängigen Wirtschaftsakteure entnehmen, weil diese Verordnung sich ausweislich ihrer Erwägungsgründe auf die nach Art. 61 Abs. 2 VO (EU) 2018/858 über die Internetseite des Herstellers bereitzustellenden Informationen bezieht (vgl. EGr. 1). Die gegenteilige Auffassung der Beklagten (S. 35 ff. des Schriftsatzes vom 31.01.2024, Bl. 535 ff. LGA) überzeugt daher nicht und steht auch in Widerspruch zu ihrem Zitat aus der Delegierten Verordnung, aus dem der soeben dargestellte beschränkte Anwendungsbereich der Verordnung ebenfalls hervorgeht (vgl. S. 36 des genannten Schriftsatzes, Bl. 536 LGA).

57

e) Der nach alldem festzustellende Verstoß der Beklagten gegen die Marktverhaltensregelung des Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 ist auch - was das Landgericht nicht ausdrücklich geprüft hat - geeignet, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern der Beklagten, nämlich der Klägerinnen, spürbar zu beeinträchtigen. Letzteres ist dann anzunehmen, wenn Mitbewerber Nachteile in Gestalt einer Einbuße an vorhandenen Vermögenswerten oder in Gestalt einer Minderung ihrer Marktchancen erleiden oder erleiden können (vgl. Köhler/Odörfer, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 43. Aufl. 2024, § 3a Rn. 1.100). Nachdem Erwägungsgrund 52 der VO (EU) 2018/858 gerade betont, wie wichtig der Zugang der unabhängigen Wirtschaftsakteure zu OBD-Informationen für deren Geschäftstätigkeit und einen ungehinderten Wettbewerb ist („damit der unabhängige Markt der Fahrzeugreparatur und Fahrzeugwartung insgesamt mit Vertragshändlern konkurrieren kann“), muss auch dann, wenn die Beklagte gleiche Bedingungen gegenüber ihren Vertragswerkstätten anwenden sollte, von einer Spürbarkeit in diesem Sinne ausgegangen werden, weil die Anwendung von Bedingungen für den OBD-Zugang durch die Beklagte die reale Gefahr birgt, dass unabhängige Wirtschaftsakteure von solchen Erfordernissen abgeschreckt werden und von einer Registrierung absehen. Die besondere Bedeutung dieses Zugangs für einen funktionierenden Wettbewerb hat - in kartellrechtlichem Zusammenhang - auch die Europäische Kommission in ihrer Bekanntmachung „Ergänzende Leitlinien für vertikale Beschränkungen in Vereinbarungen über den Verkauf und die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und den Vertrieb von Kraftfahrzeugersatzteilen“ (Kfz-Leitlinien, ABl. EU C 138 vom 28.05.2010, S. 16 ff.) betont und ausgeführt, dass ein fehlender Zugang zu den erforderlichen technischen Informationen zu einer Schwächung der Marktposition der unabhängigen Marktteilnehmer führen könne, was für die Verbraucher von Nachteil sei, da eine derartige Schwächung u.a. eine erhebliche Verringerung der Auswahl an Teilen, höhere Preise für Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen und eine geringere Auswahl an Reparaturwerkstätten zur Folge haben könne (Rn 64 der Kfz-Leitlinien). Ein solches Ergebnis wäre mit der vom EuGH herausgearbeiteten Intention der VO (EU) 2018/858, ein „ebenes Spielfeld“ in Bezug auf die RMI mit allein durch die Verordnung vorgegebenen Zugangsbeschränkungen zu errichten, nicht vereinbar und kann - wie von der Europäischen Kommission zutreffend festgestellt - für den Verbraucher dazu führen, dass ein Rückgang des Wettbewerbs auf dem Markt für Fahrzeugreparatur- und Fahrzeugwartungsinformationsdienste und damit ein verringertes Angebot für Verbraucher eintritt, was mithin auch eine spürbare Beeinträchtigung von deren Interessen bedeutet (vgl. hierzu EuGH GRUR 2024, 62, 64 Rn. 32 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass; ähnlich argumentierend OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, Anlage BE1, S. 23, Bl. 212 d.A.).

58

f) Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, enthält das Urteil des EuGH in dieser Sache alle für die Auslegung des Art. 61 Abs. 1 bzw. der VO (EU) 2018/858 insgesamt erforderlichen Hinweise, um den Streitfall einer Lösung zuzuführen, so dass es einer von der Beklagten befürworteten erneuten Vorlage an den EuGH durch den Senat nicht bedarf. Soweit die Beklagte weitere - im Urteil des EuGH nicht ausdrücklich erwähnte - Gesichtspunkte wie etwa die verschiedenen ISO-Normen etc. für ihre Auffassung ins Feld führt, beeinflusst dies die durch den EuGH vorgegebene Auslegung nicht, wie oben im Einzelnen ausgeführt ist, weil diese Argumente ganz ersichtlich nicht durchgreifen. Bei dieser Sachlage ist im Lichte der ergangenen Entscheidung des EuGH die richtige Anwendung des Unionsrechts als derart offenkundig anzusehen, dass keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage bleibt (vgl. zu dieser „acte clair“-Rechtsprechung grundlegend EuGH, Urteil vom 06.10.1982, Rs. C-283/81, Slg. 1982, 3415, 3429 f. Rn. 14 und 16 - CILFIT = NJW 1983, 1257). Auch das Oberlandesgericht Stuttgart hat in seiner Parallelentscheidung zum Streitfall eine erneute Vorlage aus Sachgründen nicht für erforderlich erachtet, ungeachtet des Umstandes, dass diese im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ohnehin nicht in Betracht gekommen wäre (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, Anlage BE1, S. 22, Bl. 211 d.A.; ebenso LG Hamburg, Urteil vom 02.07.2024, 406 HKO 121/23, GRUR-RS 2024, 31356 Rn. 15 und 18).

59

g) Soweit die Beklagte sich darauf beruft, dass eine Aussetzung des Streitfalls wegen einer zu erwartenden Neuregelung des Anhangs X zur VO (EU) 2018/858 durch die Kommission im Wege einer Delegierten Verordnung sinnvoll sei (S. 27 ff. der Berufungsbegründung, Bl. 109 ff. d.A.), so sind die von ihr dargelegten Pläne der Kommission (vgl. S. 8 der Präsentation in Anlage B23, Bl. 126 d.A.) als deutlich zu vage anzusehen, um bereits jetzt den sicheren Schluss zuzulassen, dass die angegriffene Ausgestaltung des Zugangssystems der Beklagten durch diese Neuregelung „legalisiert“ werden könnte. In der Präsentation heißt es (zudem an eher untergeordneter Stelle), man wolle „work to ensure secure access to OBD“ (also an der Sicherstellung eines gesicherten Zugangs zum OBD arbeiten), ohne dass dies näher konkretisiert wird. Die ebenda in Bezug genommene Rechtsunsicherheit durch das Urteil des EuGH lässt sich angesichts der notwendigen Abwägung der Interessen der Fahrzeugherstellerinteressen einerseits und der von unabhängigen Wirtschaftsakteuren andererseits auf vielfache Weise auflösen, theoretisch auch durch eine reine Klarstellung, dass der Zugang zu vom Fahrzeug generierten Informationen tatsächlich ohne Registrierung und Serververbindung möglich sein muss. Bei dieser Sachlage überwiegt das Interesse der Klägerinnen an einer Fortführung des Verfahrens und einer Entscheidung über ihren Unterlassungsantrag. Aus dem von der Beklagten weiter vorgelegten „DRAFT SUMMARY REPORT“ des 159. Treffens der Arbeitsgruppe zu Kraftfahrzeugen (Anlage B27, Bl. 245 ff. d.A) geht insofern lediglich hervor, dass verschiedene Maßnahmen diskutiert würden, um den Schreibzugriff zwar einer gewissen Kontrolle durch die Fahrzeughersteller zu unterwerfen, die Authentifizierung aber gegenüber den Herstellern von Diagnosewerkzeugen oder einer unabhängigen Institution (Conformity Assessment Body, CAB) vorgesehen sei. Selbst wenn hiermit ein Registrierungserfordernis für Betriebe wie die Klägerinnen einhergehen sollte, ist von der seitens der Beklagten derzeit verlangten ständigen Verbindung mit einem von ihr betriebenen Server in diesem Dokument keine Rede. Ausweislich dieses vom 15.11.2024 stammenden Dokuments soll zudem zunächst der Entwurf der beabsichtigten Regelung zunächst weiteren interessierten Kreisen („stakeholders“) zur Stellungnahme zugeleitet werden, was der Annahme einer zeitnahen Umsetzung der Regelung ebenfalls entgegensteht (vgl. S. 3 der Anlage B27, Bl. 247 d.A.).

60

h) Die von der Beklagten mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 27.12.2024 (Bl. 258 ff. d.A.) angeregte Gewährung einer Umstellungsfrist kommt, wie bereits in der mündlichen Verhandlung erörtert, nicht in Betracht.

61

Sie setzt voraus, dass dem Schuldner des Unterlassungsanspruchs durch ein sofort mit der Zustellung des Titels uneingeschränkt zu beachtendes Verbot unverhältnismäßige Nachteile entstehen und die Belange sowohl des Gläubigers als auch der Allgemeinheit durch eine befristete Fortsetzung des Wettbewerbsverstoßes nicht unzumutbar beeinträchtigt werden (vgl. BGH GRUR 2022, 930, 935 Rn. 58 m.w.N. - Knuspermüsli II). Dabei ist im Streitfall zu Lasten der Beklagten zu berücksichtigen, dass sie seit längerer Zeit Gelegenheit hatte, sich auf das Verbot einzurichten, nachdem die Entscheidung des EuGH bereits am 05.10.2023 ergangen ist (vgl. zu diesem Aspekt Senat, NJWE-WettbR 2000, 209, 211). Entgegen der Auffassung der Beklagten in dem genannten Schriftsatz vom 27.12.2024 (dort S. 10, Bl. 267 d.A.) musste sie jedenfalls seit Ergehen dieser Entscheidung damit rechnen, dass sie mit dem von ihr vertretenen Rechtsstandpunkt nicht durchdringen würde, nachdem sich hieraus, wie oben im Einzelnen dargelegt worden ist, eindeutig die Unzulässigkeit der von der Beklagten angewendeten Zugangsvoraussetzungen zu den OBD-Informationen ergab. Wenn die Beklagte die von ihr als erforderlich erachteten, allerdings eher in allgemeiner Weise geschilderten, vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung des Unterlassungsgebots bis jetzt noch nicht einmal begonnen hat, geht dies mithin zu ihren Lasten. Zudem ist in die Abwägung einzustellen, dass bei Verstößen gegen Marktverhaltensregelungen wie im Streitfall deren Dritt- bzw. Allgemeininteressen schützender Charakter einer Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist in der Regel entgegensteht (vgl. Fritzsche, in: Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht, 3. Auflage 2022, § 8 Rn. 162 m.w.N.). So verhält es sich auch im Streitfall, bei dem durch die Beeinträchtigung der Interessen der Klägerinnen als Reparaturbetriebe zugleich Verbraucherinteressen berührt werden; auf die obigen Ausführungen zur Spürbarkeit des Verstoßes wird Bezug genommen. Dass die Beklagte das Registrierungserfordernis und die Verbindung mit einem ihrer Server über das Internet als keine nennenswerten Hürden für unabhängige Reparaturbetriebe ansieht, ist vor dem Hintergrund der erheblichen wettbewerblichen Bedeutung des Zugangs zu OBD-Informationen allein nach Maßgabe der Vorgaben der Verordnung 2018/858 deshalb ohne Belang. Diese Interessen der Klägerinnen und der Verbraucher überwiegen bei der gebotenen Gesamtabwägung aller Umstände das Interesse der Beklagten an einer Beibehaltung ihrer Zugangsmodalitäten, zumal unter Berücksichtigung des Zeitablaufs.

62

2. Der von der Beklagten mit der Berufungsbegründung gestellte Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung (S. 30 der Berufungsbegründung, Bl. 112 d.A.) ist zwar nach §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 ZPO statthaft, indes in der Sache zurückzuweisen, weil die Berufung der Beklagten unbegründet ist und daher die gebotene Interessenabwägung zu ihren Lasten ausfällt. Denn im Rahmen des § 719 Abs. 1 ZPO kommt eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht in Betracht, wenn das Rechtsmittel aussichtslos ist (vgl. Ulrici, in: BeckOK ZPO, 54. Ed. 01.07.2024, § 719 Rn. 7 m.w.N.).

63

II. Dagegen erweist sich die Anschlussberufung der Klägerinnen als zulässig (dazu 1.) und auch als in der Sache begründet, weil sich der Unterlassungsanspruch auch auf solche Fahrzeuge erstreckt, die unter Geltung der Verordnung (EG) 715/2007 typgenehmigt wurden (dazu 2.).

64

1. Der Zulässigkeit der Anschlussberufung, die die Klägerinnen fristgerecht noch vor Eingang der Berufungsbegründung der Beklagten eingelegt haben (Bl. 44 d.A.), steht es nicht entgegen, dass die Klägerinnen erstinstanzlich mit den zuletzt gestellten Anträgen vollständig obsiegt haben und in erster Instanz, wie sie selbst ausführen (S. 3 der Anschlussberufungsbegründung, Bl. 46 d.A.), davon abgesehen hatten, ihren Unterlassungsantrag auch auf die nach der Verordnung (EG) 715/2007 typgenehmigten Fahrzeuge zu erstrecken. Denn zwar muss mit der Berufung grundsätzlich ein schon im ersten Rechtszug geltend gemachtes Klageziel weiterverfolgt werden, widrigenfalls es an einer Beschwer fehlt (Heßler, in: Zöller, ZPO, 35. Aufl. 2024, Vorbem. §§ 511 ff. Rn. 10). Eine solche Beschwer setzt die Anschlussberufung aber gerade nicht voraus, so dass sie auch mit dem alleinigen Ziel einer Klageerweiterung eingelegt werden kann (vgl. Heßler, in: Zöller, a.a.O., § 524 Rn. 31 m.w.N.).

65

Die Voraussetzungen des § 533 ZPO, die auch bei der Anschlussberufung gelten (vgl. Heßler, a.a.O., § 524 Rn. 12), sind gewahrt. Zwar hat die Beklagte nicht zugestimmt, die Klageerweiterung ist aber zum einen nach §§ 264 Nr. 2, 263 ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten (vgl. Heßler, in: Zöller, a.a.O., § 533 Rn. 3), privilegiert und zum anderen sachdienlich, weil - wie sogleich näher auszuführen ist - der maßgebliche Sachverhalt und die anzuwendenden Vorschriften sich gleichen.

66

2. Die Anschlussberufung der Klägerinnen ist auch begründet, weil ihnen ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte auch im Hinblick auf solche Fahrzeuge zusteht, die nach Maßgabe der teilweise noch in Kraft befindlichen Vorgängerregelung zur VO (EU) 2018/858, nämlich der VO (EG) 715/2007, typgenehmigt worden sind. Dass die Beklagte Herstellerin auch solcher Fahrzeuge ist, stellt diese nicht in Abrede.

67

Die insoweit entscheidende Rechtsfrage, welche Vorschrift auf den Zugang zu den OBD-Informationen für solche „Alt-Genehmigungen“ auf Grundlage der VO (EG) 715/2007 Anwendung findet, ist durch das Urteil des EuGH vom 27.10.2022 (Rs. C-390/21) in Sachen „ADPA und Gesamtverband Autoteile-Handel“ (vorgelegt als Anlage BE1, Bl. 53 ff. d.A. = BeckRS 2022, 28847) im Sinne der Klägerinnen geklärt, so dass auch insoweit ein den Unterlassungsanspruch begründender Verstoß gegen Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 gemäß den obigen Ausführungen gegeben ist. Dies zeigt die Entwicklung der einschlägigen Vorschriften. Art. 6 Abs. 1 S. 1 VO (EG) 715/2007 (in der Fassung bis 31.08.2020, im Folgenden auch a.F.) regelte den Zugang zum OBD nicht, sondern betraf allein die Zurverfügungstellung von RMI über das Internet; er erlaubte in der Auslegung des EuGH (GRUR 2019, 1196 - Gesamtverband Autoteile-Handel e. V./KIA Motors Corporation) eine Differenzierung zwischen dem von Beschränkungen freizuhaltenden Inhalt der Information einerseits und der Modalitäten von deren Bereitstellung andererseits, weshalb diese Informationen nicht zwingend in einer bestimmten weiterverarbeitbaren Form zu erteilen waren (EuGH, a.a.O., Rn. 27 f.). Nach teilweiser Ablösung der VO (EG) 715/2007 durch die VO (EU) 2018/858 und insbesondere der Aufhebung des Art. 6 Abs. 1 S. 1 VO (EG) 715/2007 a.F. stellte sich die Frage, wie sich dies auf die Zugangsmodalitäten auswirkte. Auf Vorlage des Landgerichts Köln (1. Kammer für Handelssachen) hatte der EuGH in der bereits erwähnten Rs. C-390/21 insbesondere zu entscheiden, ob Art. 61 VO (EU) 2018/858 nunmehr zeitlich Anwendung finden konnte, auch wenn Fahrzeuge noch nach der „alten“ VO (EG) 715/2007 genehmigt worden waren (1. Vorlagefrage) und was hieraus für die Bereitstellung von RMI folgte (Vorlagefragen 2 und 3). Auf die im Streitfall allein relevante 1. Vorlagefrage hat der EuGH unter Heranziehung der Übergangsvorschrift des Art. 86 Abs. 2 VO (EU) 2018/858 geantwortet, dass Art. 61 und 63 auf Fahrzeugmodelle anwendbar sind, die unter Geltung der VO (EG) Nr. 715/2007 genehmigt wurden (EuGH, Urteil vom 27.10.2022, Rs. C-390/21, BeckRS 2022, 28847 Rn. 24 - ADPA und Gesamtverband Autoteile-Handel).

68

Die Beklagte kann vor diesem Hintergrund nicht mit Erfolg einwenden, der EuGH habe sich „nur unspezifisch zu Art. 61 und 63 der Verordnung (EU) 2018/858 und zwar in völlig anderem Zusammenhang“ geäußert (so S. 2 der Anschlussberufungserwiderung, Bl. 218 d.A.). Denn zwar ist es richtig, dass der Ausgangsrechtsstreit jenes Verfahrens nicht den Zugang zum Fahrzeugdatenstrom, sondern den Zugang zu den RMI und die Gebühren für deren Bereitstellung über das Internet betraf (vgl. EuGH, a.a.O., Rn. 2). Für den Streitfall ist indes allein der bereits wiedergegebene Ausschnitt zur zeitlichen Anwendbarkeit des Art. 61 VO (EU) 2018/858 relevant, die der EuGH einschränkungslos bejaht hat.

69

Wenn aber nach alldem Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 Anwendung auch auf nach der VO (EG) 715/2007 typgenehmigte Fahrzeuge findet, ist auch insofern aus den oben eingehend dargestellten Gründen durch das Urteil des EuGH in dieser Sache geklärt, dass die von der Beklagten vorgenommenen Einschränkungen des Zugangs zum Fahrzeugdatenstrom gegen diese Vorschrift verstoßen. Aus den oben dargestellten Gründen ist auch in diesem Zusammenhang die Zubilligung einer Umstellungsfrist für die Beklagte nicht geboten, nachdem die maßgebliche Klärung der zeitlichen Anwendbarkeit des Art. 61 VO (EU) 2018/858 durch den EuGH noch vor der Entscheidung zu dessen inhaltlicher Reichweite ergangen ist und auch deshalb die Beklagte mit einer Verurteilung rechnen musste, selbst wenn die Klägerinnen zunächst von einer Geltendmachung dieses Anspruchs im gerichtlichen Verfahren abgesehen hatten. Denn die Klägerinnen hatten sich im Klageverfahren lediglich deshalb auf Fahrzeuge beschränkt, die nach der VO (EU) 2018/858 typgenehmigt wurden, weil zum Zeitpunkt der Klageeinreichung das Ausgangsverfahren in der Rs. C-390/21 noch nicht abgeschlossen war (vgl. S. 5 des Schriftsatzes der Klägerinnen vom 08.09.2021, Bl. 87 LGA).

70

III.

71

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat seine Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 709 S. 1 und 2, 711 ZPO, wobei der Senat die Sicherheitsleistung für den Unterlassungsanspruch angesichts dessen Erweiterung im Berufungsverfahren angemessen erhöht hat.

72

IV.

73

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Weder hat die Sache grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Der Rechtsstreit betrifft die Anwendung einer vom EuGH hinreichend geklärten Rechtsfrage des Unionsrechts, so dass sich entscheidungserhebliche und klärungsbedürftige abstrakt-generelle Rechtsfragen des nationalen Rechts, die einer Klärung durch den Bundesgerichtshof bedürften, im Verfahren entgegen der Auffassung der Beklagten, wie sie im Schriftsatz vom 27.12.2024 (Bl. 258 ff. d.A.) umfassend dargestellt ist, nicht stellen. Dass der Rechtsstreit für die Beklagte von wirtschaftlichem Gewicht ist, reicht für sich genommen nicht aus, weil angesichts der Determinierung des Streitfalls durch Vorgaben des Unionsrechts nicht ersichtlich ist, warum das Interesse der Allgemeinheit ein korrigierendes Eingreifen des Revisionsgerichts erforderlich machen sollte (vgl. zu diesem Erfordernis BGH NJW 2003, 65, 68).

Tenor:

Auf die Anschlussberufung der Klägerinnen wird der Tenor zu I. des vorbezeichneten Urteils wie folgt erweitert und neu gefasst:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland die Fahrzeugdiagnose, - reparatur und - wartung gemäß Art. 61 Abs. 1, Abs. 4 i.V.m. Anhang X, Ziff. 2.9 der Verordnung (EU) 2018/858 mittels Diagnosegeräte i.S.v. Art. 61 Abs. 7, Anhang X Ziff. 2.6.2 dieser Verordnung über den Datenübertragungsanschluss i.S.v. Anhang X, Ziff. 2.9 dieser Verordnung („OBD-Schnittstelle“) bei Fahrzeugen, die auf ihren Antrag gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 und/oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 typengenehmigt wurden, abhängig zu machen von

a) einer Anmeldung des Anwenders auf einem von der Beklagten bestimmten Server mit persönlichen Anmeldedaten nach vorheriger Registrierung, wie nachfolgend wiedergegeben:

und/oder

b) einer bestehenden Internetverbindung des für die Diagnose eingesetzten Gerätes zu einem von ihr bestimmten Server;

soweit es nicht um die vollständige Reprogrammierung von Steuergeräten gemäß Anhang X, Ziff. 6.4 der Verordnung (EU) 2018/858 oder Funktionen geht, die unmittelbar mit der Emissionskalibrierung bzw. der Diebstahlsicherung im Sinne von Anhang I, Ziff. 2.3.1 der Verordnung (EU) 2017/1151 zusammenhängen.

Die Kosten des Rechtsstreits 1. und 2. Instanz trägt die Beklagte.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung hinsichtlich des Unterlassungsanspuchs durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,00 € und im Übrigen in Höhe von 110% des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerinnen vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in Höhe von 200.000,00 € hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs und im Übrigen in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 300.000,00 € festgesetzt (Berufung der Beklagten: 250.000,00, Anschlussberufung der Klägerinnen 50.000,00 €).

Der Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung wird zurückgewiesen.

1

Gründe

2

I.

3

Die Parteien streiten um die Ausgestaltung des Zugangs unabhängiger Reparaturwerkstätten und -dienstleister zu über den sog. „Onboard Diagnostic“-Port (im Folgenden: OBD-Port oder OBD) bereitgestellten Fahrzeuginformationen und die Möglichkeit, über diese Schnittstelle im Wege eines Schreibzugriffs Änderungen vorzunehmen, dies vor dem Hintergrund der Vorgaben der EU-Typgenehmigungsverordnung VO (EU) 2018/858.

4

Die Fahrzeugdiagose über die OBD-Schnittstelle (Steckverbindung, über die Diagnosegeräte mit dem Fahrzeug physisch verbunden werden) ist von essentieller Bedeutung für die Tätigkeit unabhängiger Reparaturbetriebe. Über diese Steckverbindung haben sie Zugriff auf den Fahrzeugdatenstrom und können so z.B. von den Steuergeräten des Fahrzeugs gemeldete Fehlercodes auslesen und auf diese Weise Meldungen zum Fahrzeugzustand auswerten. Mögliche technische Probleme am Fahrzeug werden über die Diagnosegeräte angezeigt, so dass Reparaturbetriebe die notwendigen Reparatur- und Wartungsvorgänge einleiten können. Für die Reparatur selbst ist es häufig erforderlich, dass Anlernprozesse und Kalibrierungen durchgeführt werden. Nach erfolgter Reparatur müssen noch vorhandene Fehlercodes in den Steuergeräten gelöscht werden.

5

Die Klägerin zu 1) ist eine unabhängige Werkstattkette in Deutschland und bietet Reparatur- und Wartungsleistungen für Kraftfahrzeuge aller gängiger Marken an. In allen Filialen finden ständig Diagnosearbeiten als Vorbereitung der Fahrzeugreparatur und -wartung sowie Kalibrierungs- und Anlernprozesse statt. Die Klägerin zu 2) ist in Deutschland Marktführer für die Reparatur und den Austausch von Fahrzeugscheiben. Auch für diese Tätigkeit ist eine Fahrzeugdiagnose unerlässlich, insbesondere zur Rekalibrierung von auf den Fahrzeugscheiben angebrachten Kameras und Sensoren für Fahrzeugassistenzsysteme.

6

Die Beklagte ist eine Tochter des Automobilkonzerns Fiat Chrysler Automobiles N.V. Sie stellt Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge her. Sie ist Inhaberin von EG-Typengenehmigungen für Fahrzeuge der Marke T., z.B. für den Fahrzeugtyp T.X. mit der EG-Typengenehmigungsnummer [entfernt].

7

Die Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (im Folgenden auch: EU-Typgenehmigungsverordnung oder VO (EU) 2018/858) enthält in ihrem Art. 61 bestimmte Pflichten der Beklagten als Hersteller, wonach diese sog. unabhängigen Wirtschaftsakteuren wie den Klägerinnen u.a. Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen gewähren müssen. Der Kern des Streits der Parteien liegt darin, an welche Bedingungen die Beklagte diesen Zugang knüpfen darf. Die Klägerinnen wenden sich gegen die gegenwärtige Ausgestaltung durch die Beklagte, die einen Schreibzugriff auf die OBD-Informationen nur unter folgenden Bedingungen zulässt:

8

- Mitarbeiter der Reparaturbetriebe müssen sich zunächst über ein Online-Portal unter https://www.technicalinformation.fiat.com/ registrieren. Dafür müssen sie zwingend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten akzeptieren und sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden erklären. Die Mitarbeiter müssen zudem diverse persönliche Angaben machen und u.a. ihren Namen und ihr Geburtsdatum mitteilen. Nach durchgeführter Registrierung erhalten die Mitarbeiter einen Benutzernamen und ein Passwort. Mit diesen Daten können sie sich auf dem Portal einloggen und ein kostenpflichtiges Abonnement für die Nutzung generischer Diagnosegeräte erwerben. Nach Bezahlung des Entgeltes kann das Abonnement aktiviert werden.

9

- Um die Diagnose beginnen zu können, muss sich der registrierte Mitarbeiter über das Mehrmarken-Diagnosegerät mit Benutzernamen und Passwort einloggen und sich so authentifizieren. Hierfür und für die gesamte nachfolgende Fahrzeugdiagnose muss zwingend eine Internetverbindung zum Server der Beklagten bestehen.

10

Wegen des näheren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 676 ff. LGA).

11

Das Landgericht hat das Verfahren zunächst ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Auslegung der einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts vorgelegt. Nach Entscheidung des EuGH hat es den Klägerinnen den geltend gemachten Unterlassungsanspruch - gerichtet auf die Unzulässigkeit der Bindung des Zugangs an die genannten Voraussetzungen - vollumfänglich zuerkannt. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die Beklagte verstoße durch das Registrierungserfordernis und die erforderliche ständige Verbindung mit einem ihrer Server für einen Schreibzugriff auf das OBD gegen die Marktverhaltensregeln der Art. 61 Abs. 1 und Abs. 4 der VO (EU) 2018/858. Dies ergebe sich aus dem Tenor des EuGH-Urteils in dieser Sache und aus dessen Begründung, ausweislich derer der EuGH insbesondere geprüft habe, ob die von der Beklagten vorgebrachten Gründe der Fahrzeugsicherheit und der Abwehr möglicher Cyberangriffe deren Vorgehen rechtfertigten. Auch gehe aus dem Urteil hervor, dass ein Schreibzugriff bei stehendem Fahrzeug zu gewähren sei. Die Bedingungen der Beklagten gingen deshalb über die nach der Verordnung zulässigen Voraussetzungen hinaus.

12

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der im Wesentlichen geltend gemacht wird: Das Landgericht habe das Urteil des EuGH in dieser Sache fehlerhaft dahin interpretiert, dass es auch die von der Beklagten implementierten Zugangsmodalitäten in Gestalt des Secure Gateway erfasse. Dies gehe aus dem Tenor der Entscheidung nicht hervor. Auch seien die Ausführungen im EuGH-Urteil zu Erfordernissen der Cyber-Sicherheit infolge der unzureichend formulierten Vorlagefrage nicht erschöpfend; jedenfalls sei eine Abwägung zwischen den Belangen des Wettbewerbs einerseits und den Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit andererseits erforderlich, die das Landgericht indes unterlassen bzw. in fehlerhafter Gewichtung vorgenommen habe. Es bestehe eine erhebliche Manipulationsgefahr bei ungehindertem Schreibzugriff auf den OBD-Port, die durch die Maßnahmen der Beklagten verringert werde. Jedenfalls sei eine erneute Vorlage an den EuGH wegen noch offener Fragestellungen erforderlich, weil die Kollision der Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit mit dem Zugang zum OBD-Port nach Lesart des Landgerichts die Beklagte und alle anderen Fahrzeughersteller in einen unlösbaren Rechtsanwendungskonflikt bringe. Die Europäische Kommission bereite zu dessen Behebung eine Verordnung vor, deren Erlass vor Ergehen einer Entscheidung in dieser Sache abzuwarten sei.

13

Die Beklagte beantragt, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung

14

die Klage abzuweisen.

15

Die Klägerinnen beantragen,

16

die Berufung zurückzuweisen.

17

Sie verteidigen das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen Vorbringens.

18

Mit ihrer Anschlussberufung erstreben die Klägerinnen eine Erstreckung des Unterlassungsgebots auf solche Fahrzeuge der Beklagten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 typgenehmigt wurden. Sie machen geltend, dass durch eine im Oktober 2022 ergangene Entscheidung des EuGH geklärt sei, dass Art. 61 der Verordnung (EU) 2018/858 auch auf Fahrzeugmodelle anwendbar sei, die unter Geltung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 genehmigt worden seien. Die Erweiterung des Klageantrags sei zulässig.

19

Die Klägerin beantragt, unter teilweiser Abänderung der angefochtenen Entscheidung

20

die Beklagte in Erweiterung der erstinstanzlichen Entscheidung auch dahin zur Unterlassung zu verurteilen, dass es im Tenor nach den Worten

21

„bei Fahrzeugen, die auf ihren Antrag gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 …“

22

zusätzlich heißt:

23

„… und/oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 …“.

24

Die Beklagte beantragt,

25

die Anschlussberufung zurückzuweisen.

26

Sie bezieht sich auf ihre Ausführungen, wonach der von ihr gewährte Zugang zum OBD nicht zu beanstanden sei und hält die Anschlussberufung bereits für unzulässig, weil die Voraussetzungen der Klageerweiterung angesichts von Abweichungen der VO (EG) 715/2007 von der VO (EU) 2018/858 nicht gegeben seien.

27

II.

28

Die Berufung der Beklagten (dazu I.) hat keinen Erfolg, da sie unbegründet ist. Die Anschlussberufung der Klägerinnen (dazu II.) ist hingegen zulässig und auch in der Sache begründet.

29

I. Die Beklagte wendet mit ihrer Berufung ohne Erfolg vornehmlich ein, dass die Entscheidung des EuGH in dieser Sache keine ausreichende Grundlage für die vom Landgericht ausgesprochene Unterlassungspflicht sei. Diese Einschätzung teilt der Senat nicht.

30

Das Landgericht hat vielmehr zu Recht angenommen, dass den Klägerinnen ein Unterlassungsanspruch aus §§ 8 Abs. 3 Nr. 1, 3, 3a UWG in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 und 2, Abs. 4 VO (EU) 2018/858 iVm Nr. 2.9 des Anhangs X zu dieser VO zusteht.

31

Die Mitbewerbereigenschaft der Klägerinnen, die Passivlegitimation der Beklagten als Fahrzeughersteller sowie die Eigenschaft des Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 als Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG stehen zwischen den Parteien nicht im Streit bzw. sind - bezogen auf letzteres - höchstrichterlich geklärt (vgl. BGH GRUR 2020, 426, 427 Rn. 11 - Ersatzteilinformation II zur insoweit sinngleichen Vorläuferregelung des Art. 6 Abs. 1 S. 1 VO (EG) 715/2007). Auch liegt in der Einführung der Zugangsbeschränkung eine geschäftliche Handlung der Beklagten. Gegen die Annahme des Landgerichts, wonach der Unterlassungsantrag und der hierauf beruhende Tenor trotz Bezugnahme auf den Wortlaut der Verordnung hinreichend bestimmt seien, wendet sich die Berufung der Beklagten mit Recht nicht mehr, so dass auf die zutreffenden Erwägungen des Landgerichts Bezug genommen werden kann (LGU S. 12 f., Bl. 687 f. LGA).

32

1. Die Annahme des Landgerichts, wonach die Beklagte gegen die Marktverhaltensregelung des Art. 61 Abs. 1, Abs. 4 VO (EU) 2018/858 in der Auslegung durch den EuGH verstoßen hat, indem sie den Schreibzugang zum OBD von einer vorherigen Registrierung und der ständigen Verbindung über das Internet mit einem von ihr betriebenen Server abhängig gemacht hat, hält den Angriffen der Berufung stand. Die genannten Vorschriften fordern, dass die Beklagte als Herstellerin den Klägerinnen, die unabhängige Wirtschaftsakteure im Sinne der Norm sind, uneingeschränkten, standardisierten und diskriminierungsfreien Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen, Diagnose- und anderen Geräten und Instrumenten gewährt. Anhang X zur VO (EU) 2018/858, Ziff. 2.9 konkretisiert dies wie folgt:

33

„Für die Zwecke der Fahrzeug-OBD sowie der Fahrzeugdiagnose, -reparatur und -wartung ist der direkte Fahrzeugdatenstrom über einen seriellen genormten Datenübertragungsanschluss gemäß der UN-Regelung Nr. 83 Anhang 11 Anlage 1 Nummer 6.5.1.4 und der UN-Regelung Nr. 49 Anhang 9B Nummer 4.7.3 bereitzustellen. Befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, so darf auf die Daten nur im Lesemodus zugegriffen werden.“

34

Der EuGH hat in der Entscheidung in dieser Sache (Rs. C-296/22, abgedruckt u.a. in GRUR 2024, 62 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass) u.a. ausgeführt, dass in Anh. X Nrn. 6.2 und 6.4 der VO (EU) 2018/858 diejenigen Fälle abschließend genannt sind, in denen der Zugang zu OBD-Informationen sowie zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen aufgrund ihrer Bedeutung für die Sicherheit an bestimmte Bedingungen geknüpft werden kann. Liege keiner dieser Fälle vor, so der EuGH, müssten unabhängige Wirtschaftsakteure daher ein Recht auf Zugang zu diesen Informationen haben, ohne dass für sie andere als die in der Verordnung vorgesehenen Bedingungen gelten könnten (EuGH, a.a.O., Rn. 30). Knüpfe der Hersteller den Zugang zu diesen Informationen an Bedingungen, die in der Verordnung nicht ausdrücklich vorgesehen seien, bestehe die Gefahr, dass sich die Anzahl der unabhängigen Werkstätten, die Zugang zu diesen Informationen habe, verringere, was möglicherweise zu einem Rückgang des Wettbewerbs auf dem Markt für Fahrzeugreparatur- und Fahrzeugwartungsinformationsdienste und damit zu einem verringerten Angebot für Verbraucher führen könne (EuGH, a.a.O., Rn. 32). Ausdrücklich hat der EuGH ausgesprochen (Rn. 33), dass diese Freiheit von nicht in der Verordnung vorgesehenen Bedingungen - anders als die frühere Regelung - sich nicht nur auf den Inhalt der Informationen als solchen, sondern auch den Zugang hierzu bezieht, der „leicht zugänglich“ im Sinne von Art. 61 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 VO (EU) 2018/858 sein müsse, worin ein Schreibzugriff eingeschlossen sei (Rn. 34).

35

Gemessen an dieser Auslegung durch den EuGH verfangen die Einwände der Berufung gegen das angefochtene Urteil nicht.

36

a) Unbehelflich ist es zunächst bereits aus prozessualen Gründen, wenn die Beklagte eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung rügt, weil die Registrierung bei der Beklagten ausweislich von Screenshots vom 10.09.2024 (S. 11 der Berufungsbegründung, Bl. 93 d.A.) nicht (mehr) die Angabe von Vor- und Nachnamen des unabhängigen Wirtschaftsakteurs als Pflichtangabe bei der Registrierung fordere.

37

aa) Das Landgericht hat (S. 6 LGU, Bl. 681 LGA) im Tatbestand der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass Mitarbeiter der Reparaturbetriebe sich auf dem Online-Portal der Beklagten registrieren und in diesem Zusammenhang „diverse persönliche Angaben machen und u.a. ihren Namen und ihr Geburtsdatum mitteilen“ müssten. Einen Tatbestandsberichtigungsantrag hat die Beklagte hiergegen nicht angebracht, so dass diese Feststellung bindend (§ 314 S. 1 ZPO) und auch im Berufungsverfahren zugrunde zu legen ist. Mit dieser Feststellung korrespondiert zudem die in den Unterlassungsantrag bzw. -tenor als konkrete Verletzungsform eingeblendete Registrierungsseite (S. 3 LGU, Bl. 678 LGA), ausweislich derer unter dem Reiter „User-Daten“ von der Beklagten u.a. die Felder für Nachname und Vorname des Nutzers als mit einem Sternchen versehene Pflichtangaben ausgestaltet sind. Auch wenn die Beklagte in 1. Instanz (S. 3 der Klageerwiderung, Bl. 57 LGA) geltend gemacht hat, dass sich dieses Anmeldeformular allein an den gesetzlichen Vertreter richte und dieser Mitarbeiter sodann hinzufügen könne, ändert dies nichts daran, dass die Beklagte in einem ersten Schritt genau diese Informationen von einem unabhängigen Wirtschaftsakteur wie den Klägerinnen gefordert hat. Ob sie dies weitergehend auch noch von Mitarbeitern der Klägerinnen verlangt hat, ist vor diesem Hintergrund nicht streitentscheidend.

38

bb) Selbst wenn die Beklagte die Anmeldemodalitäten zwischenzeitlich dahin geändert haben sollte (S. 10 der Berufungsbegründung, Bl. 92 d.A.), dass Name und Vorname keine Pflichtangaben mehr sind, ändert dies nichts daran, dass die konkrete Verletzungsform zu beurteilen ist; die Beklagte hat hinsichtlich dieser Gestaltung auch keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, so dass die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht entfallen ist. Die Beklagte könnte die Registrierungsseite jederzeit wieder ändern.

39

cc) Ebenfalls unerheblich ist es, dass die Beklagte nach ihrem Vortrag Vereinbarungen mit Diagnosewerkzeugherstellern trifft, wonach nur diese sich registrieren müssen und diese sodann die Verwaltung ihrer eigenen Kunden (= Reparaturbetriebe) als weitere Nutzer des Diagnosewerkzeugs übernehmen, so dass sich Reparaturbetriebe auch auf diesem Wege Zugang zum OBD verschaffen könnten (S. 11 f. der Berufungsbegründung, Bl. 93 f. d.A.). Denn hierdurch kann die Beklagte die sie als Herstellerin unmittelbar treffenden Pflichten aus Art. 61 Abs. 1 VO (EU) 2018/858 nicht wirksam abwälzen bzw. eigene Verstöße gegen diese Vorschrift damit rechtfertigen, dass die Klägerinnen auf andere Wege (die wiederum mit anderen Hürden verbunden sein mögen) verwiesen werden.

40

b) Nicht zu überzeugen vermag es, wenn die Beklagte meint, dass einerseits die Entscheidung des EuGH keine direkte Aussagekraft in Bezug auf die streitgegenständlichen Zugangsmodalitäten habe und dass andererseits die Verordnung (EU) 2018/858 selbst eine Registrierung als Zugangsvoraussetzung beinhalte, weswegen ihre Vorgehensweise von der Verordnung gedeckt sei.

41

aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten betreffen die Ausführungen des EuGH gerade die von ihr gewählten Einschränkungen des Zugangs zum OBD und begründen dessen Unzulässigkeit. Zwar entscheidet der EuGH nicht über die Tatsachen des konkreten Falles, sondern nur über die Auslegung von (hier sekundärem) Unionsrecht (vgl. hierzu nur EuGH GRUR Int 1999, 734, 735 Rn. 11 - Lloyd; Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, 83. EL Juli 2024, Art. 267 AEUV Rn. 21 m.w.N.). Das Landgericht hatte dem Gerichtshof indes konkret die von der Beklagten aufgestellten Voraussetzungen für den Schreibzugang zum OBD dargelegt und nach deren Vereinbarkeit mit der Verordnung gefragt (S. 3 des Vorlagebeschlusses vom 27.04.2022, Bl. 247 LGA). Der EuGH hat sodann diese Einschränkungen - gemessen am Maßstab der Verordnung - als nicht zulässig angesehen. In Rn. 38 des Urteils heißt es hierzu:

42

„Daraus folgt, dass andere Voraussetzungen für den Zugang zu den in Art. 61 I VO (EU) 2018/858 genannten Informationen als die in dieser Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen, wie eine Verbindung des Diagnosegerätes über das Internet mit einem vom Hersteller bestimmten Server oder eine vorherige Anmeldung der unabhängigen Wirtschaftsakteure bei diesem Hersteller, nach dieser Verordnung nicht zulässig sind.“ (EuGH GRUR 2024, 62, 64 Rn. 38 - A.T.U. Auto-Teile-Unger und Carglass, Hervorhebungen durch den Senat).

43

Die Entscheidung des Streitfalles beruht allein auf der Auslegung der Verordnung, die lediglich über § 3a UWG als Marktverhaltensregelung unmittelbar in das nationale Recht inkorporiert wird. Deshalb können die Ausführungen des EuGH nicht als „abstrakte Auslegungsregel zu einem Teilaspekt des Verfahrensgegenstandes“ (so aber S. 13 der Berufungsbegründung, Bl. 95 d.A.) angesehen werden, sondern sind als verbindliche Auslegung der Verordnung, die die zentrale Vorschrift für die Entscheidung des Falles beinhaltet, unmittelbar auf den Streitfall übertragbar, ohne dass es noch der Prüfung weiterer Voraussetzungen oder einer von der Beklagten (S. 22 der Berufungsbegründung, Bl. 104 d.A.) befürworteten Abwägung mit Belangen der Cybersicherheit (hierzu auch sogleich unter c)) bedürfte (im Ergebnis ebenso LG Hamburg, Urteil vom 02.07.2024, 406 HKO 121/23, GRUR-RS 2024, 31356 Rn. 15).

44

bb) Richtig ist zwar, dass Art. 61 Abs. 4 VO (EU) 2018/858 regelt, dass die Einzelheiten der technischen Anforderungen an den Zugang zu den Fahrzeug-OBD-Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen (im Folgenden auch RMI, repair and maintenance information), insbesondere technische Angaben über die Art und Weise der Bereitstellung von Fahrzeug-OBD-Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, in Anhang X der VO festgelegt sind und dass Anhang X Ziff. 6.7 eine Registrierung für den Zugang zur Internetseite des Herstellers vorsieht.

45

Hieraus lässt sich entgegen dem Vorbringen in der Berufung, das im Wesentlichen den diesbezüglichen erstinstanzlichen Vortrag wiederholt (vgl. S. 14 BB, Bl. 96 d.A. sowie S. 8 und 33 ff. des Schriftsatzes vom 31.01.2024, Bl. 508, 533 ff. LGA), jedoch keine Aussage zu Zugangserfordernissen für die eigentlichen Fahrzeugdaten, die am OBD-Port anfallen und auf die es den Klägerinnen im Streitfall ankommt, entnehmen.

46

(1) Vielmehr befassen sich sowohl Anhang X Ziff. 6.2 als auch Ziff. 6.7 mit dem Zugang zu Dokumentationen betreffend das OBD-System, die der Hersteller auf seiner Webseite bereithält, wie auch die Beklagte in Rn. 97 ihres Schriftsatzes vom 31.01.2024 (Bl. 533 LGA) im Ausgangspunkt zutreffend ausführt („Anforderungen an die aus dem Internet abrufbaren Informationen“). Dementsprechend heißt es auch in Ziff. 2.1 sowie 6.1 des Anhangs X: „Der Hersteller trifft die erforderlichen Vorkehrungen gemäß Artikel 61 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1, um sicherzustellen, dass die Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Reparatur- und Wartungsinformationen über das Internet zugänglich sind.“ bzw. „Die Einhaltung der Verpflichtung des Herstellers, Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Reparatur- und Wartungsinformationen auf seiner Webseite in einem standardisierten Format zur Verfügung zu stellen“ (Hervorhebungen jeweils durch den Senat).

47

Diese Differenzierung zwischen den vom Fahrzeug generierten Daten einerseits und dem Zugang zu verschriftlichten Informationen über die generelle Funktionalität und Bedienung des OBD andererseits ist auch bereits in der Verordnung (EU) 2018/858 angelegt. Diese fordert in Art. 61 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 die leichte Zugänglichkeit der OBD-Informationen selbst in Form von maschinenlesbaren und elektronisch verarbeitbaren Datensätzen und sieht in Art. 61 Abs. 2 UAbs. 2 (auf den Ziff. 2.1 des Anhangs X, wie dargestellt, ausdrücklich Bezug nimmt) die Veröffentlichung von Informationen auf den Webseiten der Hersteller vor. Da es keinen Sinn ergibt, die von individuellen Fahrzeugen generierten Daten auf den Webseiten der Hersteller zu veröffentlichen, kann sich mithin auch das Registrierungserfordernis nicht auf diese vom Fahrzeug stammenden Informationen (die in Anhang X Ziff. 2.9 als „Fahrzeugdatenstrom“ bezeichnet werden) beziehen (vgl. ebenso OLG Stuttgart, Urteil vom 10.10.2024, 2 U 38/24, dort S. 17, Anlage BE1, Bl. 206 d.A.). Auch die Begriffsbestimmung in Art. 3 Nr. 49 der VO (EU) 2018/858, wonach „Fahrzeug-OBD-Informationen“ solche Informationen sind, die von einem On-Board-Diagnosesystem (OBD-System) generiert werden, das sich in einem Fahrzeug befindet oder an einen Motor angeschlossen ist, bestätigt diese differenzierte Betrachtung, nachdem die Reparatur- und Wartungsinformationen in der vorangehenden Nr. als solche Informationen definiert werden, die der Hersteller seinen Vertragspartnern, -händlern und -reparaturbetrieben zur Verfügung stellt oder die vom Hersteller für Reparatur- und Wartungszwecke verwendet werden (Art. 3 Nr. 48 der VO (EU) 2018/858).

48

(2) Aus im Wesentlichen gleichen Erwägungen verfängt es auch nicht, wenn die Beklagte das von ihr aufgestellte Erfordernis einer ständigen Verbindung mit einem ihrer Server damit rechtfertigen will, dass Anhang X, Ziff. 2.1 eine solche Internetverbindung voraussetze (so S. 14 der Berufungsbegründung, Bl. 96 d.A.).

49

(3) Soweit Art. 61 Abs. 4 VO (EU) 2018/858 die Reprogrammierung von elektronischen Steuergeräten von einer vorherigen Validierung der Anwendung und der Schnittstellen für die Fahrzeugkommunikation abhängig macht, kann die Beklagte hieraus schon deshalb nichts zu ihren Gunsten herleiten, weil dieser Fall explizit vom Verbotsantrag und -tenor ausgenommen worden ist.

50