· Fachbeitrag · Apothekennachfolge

Apothekenübertragung ohne Kopfschmerzen ‒ Teil 2: Ermittlung des Apothekenwertes

von Dipl.-Betriebswirt (FH) Oliver Vorberg, Gesundheitsökonom, Dr. Schmidt und Partner, Koblenz/Dresden

| Wer eine Apotheke kaufen oder verkaufen möchte, muss sich Gedanken über ein adäquates Entgelt machen. Für die Bestimmung des Unternehmenswertes einer Apotheke gilt das Ertragswertverfahren als Maß der Dinge, das branchenspezifischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Dabei ist es unerheblich, ob die Apotheke solitär oder als Filiale betrieben werden soll. Für den Apotheker ist es wichtig, die entscheidenden Faktoren zu kennen, die Einfluss auf den Wert der Apotheke haben. |

Die Rolle des Gutachters

Die Vorgehensweise bei der Apothekenbewertung hängt grundsätzlich davon ab, in welcher Rolle der sachverständige Gutachter tätig wird. Man unterscheidet die Rolle des neutralen Gutachters zwischen beiden Parteien, die Rolle des parteiischen Beraters eines Mandanten sowie die Rolle als Schiedsgutachter zur Schlichtung ungleicher Wertvorstellungen. In der Praxis werden überwiegend neutrale bzw. objektivierte Gutachten erstellt, die als faire Ausgangsgrundlage für Preisverhandlungen zwischen Käufer- und Verkäuferseite dienen. Das Ziel der Bewertung besteht also darin, einen Apothekenwert in Euro zu ermitteln, der unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten den tatsächlich am Markt erzielbaren und gerechtfertigten Kaufpreis darstellt.

MERKE | Für Existenzgründer ist diese Information besonders wichtig, da der Kaufpreis bzw. der Zins und die Tilgung des Kaufpreisdarlehens gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit maßgeblich die Liquidität beeinflussen und somit für den wirtschaftlichen Erfolg der Apotheke verantwortlich sind. Die richtige Kaufentscheidung legt somit den Grundstein für die finanzielle Zukunft in der Selbstständigkeit als Apotheker. |

Voranalyse und Prognose

Dem zukunftsorientierten Ertragswertverfahren liegt die Idee zugrunde, dass sich der Wert einer Apotheke aus ihrer zukünftigen Ertragskraft ableitet. Der Apothekenwert richtet sich demnach nicht nach den Ergebnissen der zurückliegenden Geschäftsjahre, sondern vielmehr nach den zu erwartenden zukünftigen finanziellen Überschüssen, die dem jeweiligen Inhaber durch das erfolgreiche Fortführen der Apotheke voraussichtlich zufließen werden. Die Bewertung erfolgt daher unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens auf Basis des bestehenden Unternehmens und unabhängig von den individuellen Wertvorstellungen betroffener Parteien. Mögliche, aber noch nicht hinreichend konkretisierte Maßnahmen (z. B. die Anschaffung eines Kommissionierautomaten in der Zukunft) sowie daraus vermutlich resultierende finanzielle Überschüsse sind deshalb bei der Ermittlung unbeachtlich.

Ausgangspunkt, nicht jedoch wertmäßiger Bestandteil der Bewertung, ist die Voranalyse des Bewertungsobjektes. Dazu erfolgt eine Auswertung der relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Regelmäßig werden Jahresabschlüsse bzw. betriebswirtschaftliche Auswertungen der vergangenen drei Geschäftsjahre, Lohnjournale, Rezept- und Verschreiberstatistiken sowie der aktuelle Mietvertrag analysiert. Um die Aussagefähigkeit der Voranalyse zu erhöhen, sind die Werte um außerordentliche Faktoren zu neutralisieren.

Aufbauend auf der Voranalyse erfolgt eine detaillierte Prognose der zukünftig realisierbaren Erträge und Kosten der zu bewertenden Apotheke. Dazu bedarf es einer fundierten Vorhersage der leistungs- und finanzwirtschaftlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der zu erwartenden allgemeinen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, aber unabhängig von den individuellen finanziellen und kaufmännischen Eigenschaften des jeweiligen Inhabers. Um dies zu erreichen, ist es anerkannt, den Planungshorizont in zwei Phasen zu unterteilen: die Detailplanungsphase und die Phase der „ewigen Rente“.

In der Unternehmensplanung sind alle realistischen Marktchancen und -risiken zu berücksichtigen, die einen Modell-Apotheker in der betrachteten Zeitperiode voraussichtlich treffen werden. In der Vergangenheit waren insbesondere die Entwicklung des Wareneinsatzes, beeinflusst durch das Inkrafttreten des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG), das vermehrte Auftreten von „Hochpreisern“ auf der Umsatzseite und erforderliche Veränderungen durch die zunehmende Digitalisierung wichtige Themen. Perspektivisch wird die geplante Einführung des E-Rezeptes ab 2022 zu weiteren grundlegenden Veränderungen führen.

|

Bei einem neutralen Gutachten wird aus Sicht eines inländischen, unbeschränkt steuerpflichtigen Modell-Apothekers bewertet. Weichen die vorliegenden Geschäftszahlen zu sehr von der Norm ab, werden möglichst passend zur Kostenstruktur Durchschnitts- und Pauschalwerte angenommen. Ein geeigneter Gutachter zeichnet sich dadurch aus, dass er über Erfahrung im Apothekenmarkt verfügt und auf eine aktuelle, belastbare Datenbasis zurückgreifen kann. Es wäre z. B. unsachgemäß, deutlich überhöhte Personal- oder Kfz-Kosten der vergangenen Jahre für die Zukunftsplanung zu übernehmen. Diese würden den nachhaltigen Gewinn und somit den Kaufpreis mindern, obwohl ein Modell-Apotheker mit einer durchschnittlichen Kostenstruktur einen höheren Gewinn erzielen könnte. Auf diese Weise erreicht man eine Neutralisierung von wertverzerrenden Sondereffekten. |

Die Detailplanungsphase

Konkret wird die Bewertung wie folgt realisiert: In der ersten Phase, der Detailplanungsphase, die einen überschaubaren Zeitraum von drei bis fünf Jahren umfasst, wird durch Bestimmung zahlreicher objektivierter Einflussgrößen (Entwicklung des Umsatzes, des Wareneinsatzes, der Personalkosten, der Raumkosten etc.) eine detaillierte und möglichst realistische Planungsrechnung vorgenommen. Da der Bewertung die Annahme zugrunde liegt, dass die Apotheke auch in ferner Zukunft weiter existiert und Erträge erwirtschaftet, werden alle Erträge, die in der Zeit nach dem fünften Planungsjahr zufließen, durch einen sogenannten Endwert oder eine „ewige Renteg“ zusammengefasst. Diese zweite Planungsphase ist i. d. R. durch eine langfristige Fortschreibung der Werte des letzten Detailplanungsjahres gekennzeichnet, wobei notwendige Anpassungen hinsichtlich des Abschreibungsvolumens und der Finanzierungsaufwendungen berücksichtigt werden.

Bereinigung der ermittelten Jahresüberschüsse

Die auf Basis der Modellberechnungen ermittelten Jahresüberschüsse werden anschließend um die typisierten Ertragsteuern, die Gewerbesteueranrechnung sowie um den kalkulatorischen Unternehmerlohn modifiziert. Der Ansatz eines kalkulatorischen Unternehmerlohns ist eine systemimmanente Notwendigkeit zur Gleichstellung von Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit Kapitalgesellschaften. Bei letzteren Gesellschaften wird das Tätigkeitsentgelt eines Geschäftsführers als Betriebsausgabe in der Gewinn- und Verlustrechnung gewinnmindernd erfasst. Da die Geschäftsführungstätigkeit eines Apothekeninhabers nicht gewinnmindernd erfasst wird, wird die Rechtsformgleichstellung durch Ansatz eines kalkulatorischen Unternehmerlohns erreicht.

Die korrigierten Jahresüberschüsse stellen die relevanten Einnahmen dar, da sie widerspiegeln, welche Erträge ein Modell-Apotheker bzw. ein Existenzgründer durch sein unternehmerisches Engagement sowie seine Risikobereitschaft nach Steuern und nach Abzug eines kalkulatorischen Unternehmerlohns nachhaltig erwirtschaften kann. Zu ihrer Ermittlung sind folgende Schritte erforderlich:

- Der Apotheker erzielt gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb und unterliegt nach § 2 Abs. 1 S. 1 und 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) der Gewerbesteuer. Zur Berechnung der Gewerbesteuerlast wird der jeweilige Gewerbeertrag eines Geschäftsjahrs mit der Steuermesszahl 3,5 Prozent sowie dem Hebesatz der jeweiligen Sitzgemeinde multipliziert. Darüber hinaus ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags ein Freibetrag i. H. v. 24.500 Euro zugunsten des Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. Nach Abzug des auf diesem Wege ermittelten Gewerbesteueraufwands verbleibt der betriebliche Jahresüberschuss für die jeweilige Planperiode.

- Anschließend ist der Jahresüberschuss der Apotheke um die persönliche Einkommensteuer zu mindern. Der für die Bewertung zugrunde gelegte maßgebliche Einkommensteuertarif ermittelt sich nach § 32a EStG und wird im objektivierten Modell annahmegemäß für alle Planperioden in entsprechender Höhe pauschaliert. Die zuvor abgezogene Gewerbesteuer wird dem Apothekeninhaber gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 EStG um das maximal Vierfache des für die Planperiode errechneten Gewerbesteuermessbetrags wieder bei der persönlichen Einkommensteuerschuld angerechnet.

- Darüber hinaus gilt es, einen angemessenen kalkulatorischen Unternehmerlohn zu berücksichtigen. In der Branche werden regelmäßig Unternehmerlöhne zwischen 75.000 und 85.000 Euro angesetzt. Diese orientieren sich am jeweiligen tariflichen Höchstgehalt für approbierte Mitarbeiter, zzgl. der Arbeitgeberanteile und Aufwendungen für die Gesundheits- und Alterssicherung sowie Leistungszuschläge. Da zu diesem Zeitpunkt der Berechnung bereits die Ebene nach persönlicher Einkommensteuer erreicht ist, muss der Unternehmerlohn netto abgezogen werden. Um das vergleichbare Nettogehalt eines Filialleiters zu ermitteln, wird der Bruttowert pauschal mit 35 Prozent Einkommensteuer versteuert. Somit errechnet sich ein Nettowert, der für das erste Planungsjahr angesetzt wird. Entsprechend den Personalkosten, die an die Inflation angepasst wachsen, wird der kalkulatorische Unternehmerlohn mit der jährlichen Teuerungsrate angepasst, um den Realwert konstant zu halten.

Ansatz von Abschreibungen

Laut § 247 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) gehören zum Anlagevermögen alle Vermögensgegenstände der Apotheke, die dazu bestimmt sind, ihrem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Durch Abschreibungen werden im betrieblichen Rechnungswesen Wertminderungen auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen aufgeteilt, anstatt die Kosten im Jahr der Anschaffung komplett als Aufwand zu verbuchen.

Der Ansatz der Abschreibungen birgt Konfliktpotenzial. Der Verkäufer argumentiert regelmäßig, dass keine Abschreibungen zu berücksichtigen sind, wenn es sich um ein Verkäufergutachten handelt. Die Gegenpartei hingegen würde die volle Abschreibung in einem Käufergutachten geltend machen wollen, da sie für den Käufer real anfällt. Darüber hinaus muss jede Apotheke, die langfristig erfolgreich am Markt agieren will, in regelmäßigen Abständen Ersatz- bzw. Neuinvestitionen in die Apothekeneinrichtung tätigen. Das objektivierte Gutachten trägt diesem Interessenkonflikt Rechnung, indem Abschreibungen auf Reinvestitionen nur zu 50 Prozent angesetzt werden.

Fremdfinanzierungskosten

Fremdfinanzierungskosten entstehen für den Teil des Betriebsvermögens, den der Apotheker nicht mit Eigenkapital, sondern mit Fremdkapital finanziert ‒ z. B. mit einem Bankdarlehen. Die ausschließlich geschäftlich veranlassten Fremdfinanzierungskosten in Form von Zinsen, Disagios etc. sind bei der steuerlichen Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 4 EStG unter dem Vorbehalt der Überentnahmeregelung als Betriebsausgaben abzugsfähig. Gegenwärtig wird der Kauf einer ertragsstarken Apotheke von branchenkundigen Banken bei entsprechender Bonität noch immer bis zu 100 Prozent fremdfinanziert. Während das Warenlager regelmäßig mit einem mittelfristigen Darlehen über 5 Jahre finanziert wird, werden für die Einrichtung sowie den Firmenwert längerfristige Darlehen ‒ beispielsweise über 15 Jahre ‒ aufgenommen.

MERKE | Aus Sicht des Modell-Apothekers sind ein kurzfristiges Darlehen zur Finanzierung des Warenlagers sowie ein langfristiges Darlehen für die Einrichtung und den Firmenwert einzuplanen. |

In der ewigen Rente wird eine voll finanzierte Reinvestitionsmaßnahme im Rhythmus von acht Jahren berücksichtigt. Existenzgründer profitieren seit einigen Jahren von den historisch niedrigen Zinskonditionen. Je nach Bonität sind aktuell Zinssätze zwischen einem und vier Prozent erzielbar. Für die ewige Rente wird der Barwert der verbleibenden Zinszahlungen kapitalisiert.

Das Konzept des „time value of money“

Das Konzept des „time value of money“ (Zeitwert des Geldes) ist zentraler Bestandteil des letzten Schritts der Unternehmenswertermittlung. Es besagt, dass das heute verfügbare Geld „wertvoller“ als ein zukünftiger Betrag ist, weil die Gelegenheit besteht, heute verfügbares Geld zu einem bestimmten Zinssatz anzulegen. Demgemäß sind die korrigierten zukünftigen Jahresüberschüsse auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen, um zu bestimmen, was zukünftige Erträge im Zeitpunkt der Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung wert sind.

MERKE | Der Kapitalisierungszins, mit dem die zukünftigen Jahresüberschüsse abdiskontiert werden, repräsentiert die objektivierte Renditeerwartung an eine mit der Apotheke vergleichbare Alternativinvestition und sollte hinsichtlich Laufzeit, Besteuerung und Risikoprofil äquivalent sein. |

Den Ausgangspunkt für die Bestimmung des Kapitalisierungszinssatzes bildet der sogenannte Basiszins, der die Rendite einer (quasi-)risikofreien Kapitalmarktanlage simuliert, wie z. B. einer langfristigen Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland. Die als Basiszins anerkannten Zinsstrukturkurven werden mithilfe der von der Deutschen Bundesbank verwendeten Svensson-Methode für den jeweiligen Bewertungsstichtag hergeleitet. Diese tagesaktuell errechneten Werte basieren auf Umlaufrenditen von Kuponanleihen, also Bundesanleihen, Bundesobligationen oder Bundesschatzbriefen, und sind öffentlich verfügbar. Verwendet werden die Daten für Wertpapiere mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Im Juli 2019 lag der Basiszins (vor Steuern) beispielsweise bei 0,5 Prozent, aktuell werden sogar negative Werte ausgewiesen.

Grundsätzlich sind jedoch nicht die Bruttorenditen, sondern die Erträge von Interesse, die netto (also nach Steuern) zufließen. Daher ist der Basiszinssatz gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG um die Abgeltungsteuer i. H. v. 26,38 Prozent inklusive Solidaritätszuschlag zu mindern. Er beträgt im Beispiel am Ende des Beitrags demnach 0,37 Prozent.

Das unternehmerische Risiko

Während der Basiszins die Rendite einer Investition (fast) ohne Risiko widerspiegelt, erwartet ein Apothekenkäufer für das unternehmerische Risiko, das er eingeht, eine entsprechend höhere Rendite auf das eingesetzte Kapital. Schließlich möchte er für das Inkaufnehmen der zahlreichen (kaum zu beeinflussenden) Risiken ‒ z. B. sich verschlechternde Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, die Marktliberalisierung durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Filialapotheken, die wachsende Marktmacht von Versandapotheken ‒ eine den risikofreien Basiszins übersteigende Rendite erzielen, die dieses „Zusatzrisiko“ entlohnt.

Allgemeiner und individueller Zuschlag für unternehmerisches Risiko

Im Bewertungsmodell wird diese berechtigte Forderung durch den „Zuschlag für unternehmerisches Risiko“ berücksichtigt. In der Bewertungspraxis kleiner und mittelgroßer nicht börsennotierter Unternehmen hat sich hierfür ‒ im Gegensatz zur kapitalmarktorientierten Zinsermittlung via Capital Asset Pricing Model ‒ die Zinszuschlagsmethode als sinnvolle und praktikable Herangehensweise etabliert.

MERKE | Der Risikozins berücksichtigt zwar objektive Gegebenheiten, unterliegt in der Höhe aber der subjektiven Einschätzung des Gutachters. An dieser Stelle gibt es keine absolute Wahrheit. |

In Anbetracht der negativen betriebswirtschaftlichen Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts sowie der Ungewissheit hinsichtlich weiterer gesundheitspolitischer Maßnahmen zulasten der Apotheken wird ein verhältnismäßig hoher allgemeiner Risikozuschlag angesetzt. Exemplarisch seien im Beispiel sechs Prozent angenommen. Hinzu kommt ein individueller, die Apotheke betreffender Zuschlag, der u. a. die Wettbewerbssituation, das Alter der Verordner und den Anteil unsicherer (weil ggf. nicht dauerhafter) Umsätze berücksichtigt. Unterstellt werden in der Beispielberechnung 5 Prozent für den individuellen Risikozuschlag, sodass sich in Summe 11 Prozent ergeben.

Immobilitätszuschlag für die Kapitalbindung

Ein weiterer Zuschlag ist damit zu begründen, dass eine Alternativanlage ‒ etwa am Kapitalmarkt ‒ eine deutlich höhere Mobilität bzw. Liquidierbarkeit aufweist. Während der Apotheker beispielsweise ein Aktienpaket einer börsennotierten Pharmafirma, das dem Wert der zur Disposition stehenden Apotheke entspricht, in aller Regel auf Tagesbasis wieder veräußern kann, erweist sich der Verkauf einer Apotheke als deutlich aufwendiger in zeitlicher Hinsicht sowie deutlich intransparenter in der Kaufpreisfindung. Darüber hinaus ist die Investition in eine Apotheke für die Mehrheit der Apotheker eine wichtige Lebensentscheidung, die sich in aller Regel durch die langfristige und wenig fungible Bindung eines im Verhältnis zum Gesamtvermögen hohen Anteils an Kapital auszeichnet.

Diese Mobilitätseinschränkung wird in Übereinstimmung mit einschlägiger Literatur mit einem Immobilitätszuschlag i. H. v. einem Prozent nach Steuern beim Kapitalisierungszins berücksichtigt. Für die Detailplanungsphase ergibt sich somit ein angemessener Kapitalisierungszinssatz nach Steuern von 12,37 Prozent.

Ergebnis der Bewertung: der objektivierte Apothekenwert

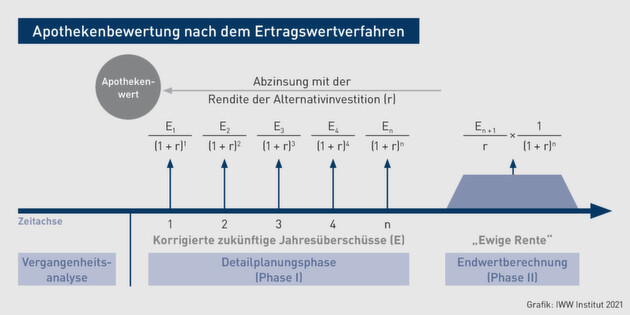

Am Schluss der Unternehmensbewertung mit dem zukunftsorientierten Ertragswertverfahren steht der objektivierte Apothekenwert. Er entspricht dem Barwert der abgezinsten zukünftigen korrigierten Jahresüberschüsse zum Bewertungsstichtag und reflektiert den Marktwert der Apotheke in diesem Zeitpunkt.

Das folgende Schaubild illustriert zusammenfassend die Grundlagen des zuvor beschriebenen Bewertungsmodells:

Praxisbeispiel: Bewertung einer Stadtapotheke

Die folgenden Beispielrechnungen zeigen anschaulich, wie die zuvor beschriebene Bewertungsmethodik an einem Echtfall umgesetzt wird. Es handelt sich um die Bewertung einer Stadtapotheke im Rahmen von Kaufverhandlungen. Das Resultat der Detailplanungsphase und der Planung der „ewigen Rente“ sind die Jahresüberschüsse sowie die korrigierten Jahresüberschüsse ab 2020, die der Existenzgründer voraussichtlich mit der Apotheke erzielen können wird. Das errechnete Ertragspotenzial zwischen ca. 198.000 Euro und 209.000 Euro erwirbt der Existenzgründer vom Verkäufer und genau dafür zahlt er auch den zu vereinbarenden Kaufpreis.

Der ermittelte Apothekenwert liegt bei circa 771.000 Euro und stellt ‒ wie bei jeder Ertragswertermittlung ‒ den Wert des gesamten Unternehmens dar, d. h. der Apotheke inklusive Warenlager und Einrichtung. Der vorliegende Wert ist ein am Markt realistisch erzielbarer Kaufpreis für eine Stadtapotheke in guter Lage.

|

Die Einschränkung „in guter Lage“ ist aus der Erfahrung der vergangenen Jahre erwachsen. Immer wieder begleitet Dr. Schmidt und Partner Verkäufer sehr ertragsstarker Apotheken, die jedoch an Orten mit einer schwachen Infrastruktur und einer wenig begehrten Wohnlage liegen. Viele junge Käufer streben jedoch nach Orten mit hoher Lebensqualität und hohem Freizeitwert, sodass die tatsächliche Nachfrage nach derartigen Objekten, unabhängig von der attraktiven Ertragslage, oft schwach ist. Mangels Nachfrage können dementsprechend oft nur niedrigere Kaufpreise erzielt werden. |

| |||||||||

Planungsrechnung mit fünf Planperioden und ewiger Rente | Objektivierter Unternehmenswert | |||||||||

in EUR | 2017IST | 2018IST | 2019BWA | 2020Plan | 2021Plan | 2022Plan | 2023Plan | 2024Plan | 2025 ff.Ewige Rente |

Umsätze | 2.042.269 | 2.319.712 | 2.480.338 | 2.529.945 | 2.580.544 | 2.632.155 | 2.684.798 | 2.738.494 | 2.738.494 |

| 485.228 | 581.291 | 685.075 | 698.777 | 712.752 | 727.007 | 741.547 | 756.378 | 756.378 |

| 1.557.041 | 1.738.421 | 1.795.263 | 1.831.168 | 1.867.792 | 1.905.147 | 1.943.250 | 1.982.115 | 1.982.115 |

Wareneinsatz | ‒ 1.526.465 | ‒ 1.745.509 | ‒ 1.869.661 | ‒ 1.922.758 | ‒ 1.966.374 | ‒ 2.010.966 | ‒ 2.056.555 | ‒ 2.103.163 | ‒ 2.103.163 |

Rohertrag | 515.803 | 574.203 | 610.677 | 607.187 | 614.169 | 621.188 | 628.243 | 635.331 | 635.331 |

Sonstige betriebliche Erträge | 709 | 21.240 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betrieblicher Rohertrag | 516.512 | 595.443 | 616.090 | 607.187 | 614.169 | 621.188 | 628.243 | 635.331 | 635.331 |

Personalkosten | ‒ 231.071 | ‒ 255.175 | ‒ 272.621 | ‒ 258.054 | ‒ 263.215 | ‒ 268.480 | ‒ 273.849 | ‒ 279.326 | ‒ 279.326 |

Raumkosten | ‒ 20.630 | ‒ 21.720 | ‒t 22.645 | ‒ 25.000 | ‒ 25.475 | ‒ 25.959 | ‒ 26.452 | ‒ 26.955 | ‒ 26.955 |

Versicherungen und Beiträge | ‒ 5.248 | ‒ 3.780 | ‒ 5.142 | ‒ 5.240 | ‒ 5.339 | ‒ 5.441 | ‒ 5.544 | ‒ 5.649 | ‒ 5.649 |

Kfz-Kosten | ‒ 7.954 | ‒ 7.443 | ‒ 6.421 | ‒ 6.543 | ‒ 6.667 | ‒ 6.794 | ‒ 6.923 | ‒ 7.055 | ‒ 7.055 |

Werbe- und Reisekosten | ‒ 14.238 | ‒ 14.793 | ‒ 18.854 | ‒ 20.000 | e‒ 20.380 | ‒ 20.767 | ‒ 21.162 | ‒ 21.564 | ‒ 21.564 |

Reparaturkosten | ‒ 227 | ‒ 289 | ‒ 2.154 | ‒ 2.195 | ‒ 2.237 | ‒ 2.279 | ‒ 2.322 | ‒ 2.367 | ‒ 2.367 |

Sonstige betriebliche Kosten | ‒ 36.600 | ‒ 42.359 | ‒ 43.065 | ‒ 45.000 | ‒ 45.855 | ‒ 46.726 | ‒ 47.614 | ‒ 48.519 | ‒ 48.519 |

Betriebliche Aufwendungen gesamt | ‒ 315.969 | ‒ 345.559 | ‒ 370.902 | ‒ 362.032 | ‒ 369.169 | ‒ 376.446 | ‒ 383.867 | ‒ 391.434 | ‒ 391.434 |

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 200.543 | 249.884 | 245.188 | 245.155 | 245.001 | 244.742 | 244.376 | 243.896 | 243.896 |

Abschreibungen | ‒ 9.446 | ‒ 5.677 | l‒ 5.631 | ‒ 12.500 | ‒ 12.500 | ‒ 12.500 | ‒ 12.500 | ‒ 12.500 | ‒ 4.278 |

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 191.098 | 244.206 | 239.557 | 232.655 | 232.501 | 232.242 | 231.876 | 231.396 | 239.618 |

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ‒ 406 | ‒ 2.796 | ‒ 2.654 | ‒ 7.723 | ‒ 7.151 | ‒ 6.580 | ‒ 6.008 | ‒ 5.437 | ‒ 2.125 |

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 190.765 | 241.410 | 236.903 | 224.932 | 225.350 | 225.663 | 225.868 | 225.960 | 237.494 |

Außerordentliches Ergebnis | 3.453 | ‒ 6.800 | ‒ 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis vor Steuern (EBT) | 194.217 | 234.610 | 235.362 | 224.932 | 225.350 | 225.663 | 225.868 | 225.960 | 237.494 |

Gewerbesteueraufwand | ‒ 21.812 | ‒ 26.904 | ‒ 28.993 | ‒ 26.657 | ‒ 26.713 | ‒ 26.755 | ‒ 26.782 | ‒ 26.794 | ‒ 28.328 |

Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 172.406 | 207.706 | 206.369 | 198.275 | 198.637 | 198.908 | 199.086 | 199.165 | 209.166 |

Umsatzrendite in % | 8,4 | 9,0 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |

| ||||||||||

Planungsrechnung mit fünf Planperioden und ewiger Rente | Objektivierter Unternehmenswert | ||||||||||

in EUR | 2017IST | 2018IST | 2019BWA | 2020Plan | 2021Plan | 2022Plan | 2023Plan | 2024Plan | 2025 ff.Ewige Rente | |

Typisierende Einkommensteuerbelastung | 35 % | ‒ 67.976 | ‒ 82.114 | ‒ 82.377 | ‒ 78.726 | ‒ 78.872 | ‒ 78.982 | ‒ 79.054 | ‒ 79.086 | ‒ 83.123 |

Anrechenbare Gewerbesteuer | 21.812 | 26.904 | 28.993 | 26.657 | 26.713 | 26.755 | 26.782 | 26.794 | 28.328 | |

Kalkulatorischer Unternehmerlohn nach Steuern | ‒ 52.501 | ‒ 52.501 | ‒ 52.501 | ‒ 52.501 | ‒ 53.498 | ‒ 54.514 | ‒ 55.550 | ‒ 56.606 | ‒ 56.606 | |

Korrigierter Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 73.741 | 99.996 | 100.485 | 93.705 | 92.979 | 92.166 | 91.264 | 90.268 | 97.765 | |

Korrigierte Umsatzrendite in % | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | |

Annahmen für Planperioden | ||||||||||

Wareneinsatz in % | 74,74 | 75,25 | 75,38 | 76,00 | 76,20 | 76,40 | 76,60 | 76,80 | 76,80 | |

Personalkosten | 231.071 | 255.175 | 272.621 | 258.054 | 263.215 | 268.480 | 273.849 | 279.326 | 279.326 | |

Personalkosten in % | 11,31 | 11,00 | 10,99 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | |

Raumkosten | 20.630 | 21.720 | 22.645 | 25.000 | 25.475 | 25.959 | 26.452 | 26.955 | 26.955 | |

Werbe- und Reisekosten | 14.238 | 14.793 | 18.854 | 20.000 | 20.380 | 20.767 | 21.162 | 21.564 | 21.564 | |

Sonstige betriebliche Kosten | 36.600 | 42.359 | 43.065 | 45.000 | 45.855 | 46.726 | 47.614 | 48.519 | 48.519 | |

Abschreibungen | 9.446 | 5.677 | 5.631 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 4.278 | |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 406 | 2.796 | 2.654 | 7.723 | 7.151 | 6.580 | 6.008 | 5.437 | 2.125 | |

Kapitalisierungszins | ||||||||||

Basiszins in % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||

Basiszins nach Steuern in % | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||

Zuschlag für unternehmerisches Risiko nach Steuern in % | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||

Immobilitätszuschlag nach Steuern in % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||

Wachstumsabschlag nach Steuern in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||

Kapitalisierungszins nach Steuern in % | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | ||||

Berechnung des objektivierten Unternehmenswertes | ||||||||||

Barwerte | 83.391 | 73.638 | 64.960 | 57.243 | 50.387 | 441.230 | ||||

Apothekenwert zum 01.12.2020 | 770.849 | |||||||||