· Fachbeitrag · Kostensteuerung und Kostenanalyse

Das unterschätzte Problem: Personalkosten der Einarbeitung

von Dr. Peter Hoberg, Worms

| Personalkosten bilden in vielen Unternehmen gleich nach den Materialkosten die wichtigsten Kosten. In Serviceunternehmen stehen sie in ihrer Bedeutung sogar häufig auf dem ersten Platz. Deswegen muss ein Unternehmen genau wissen, was eine gearbeitete Stunde an Kosten verursacht. Unterschätzt wird dabei nicht selten der negative Einfluss der direkten und indirekten Kosten der Einarbeitung. |

1. Erscheinungsformen der Einarbeitung

Nach der oft teuren Mitarbeitersuche hofft das Unternehmen, dass der neue Mitarbeiter die Erwartungen erfüllt. Um dies sicherzustellen, muss der Mitarbeiter sorgfältig eingearbeitet werden. Diese Einarbeitungsphase kann von wenigen Stunden bei ganz einfachen Tätigkeiten bis zu vielen Jahren dauern. Da viele einfache Tätigkeiten automatisiert werden, dürften die Einarbeitungszeiten tendenziell steigen, zumal der Umgang mit immer komplizierteren Anlagen bzw. Computern gelernt werden muss. Zudem ist gerade der Mittelstand stolz auf eigene technische Lösungen, die aber dazu führen, dass neue Mitarbeiter länger eingelernt werden müssen.

Neben den Anfangsschritten (Einrichtung des Arbeitsplatzes, vertraut werden mit der Umgebung usw.) müssen auch spezifische Kenntnisse vermittelt werden. In dieser Phase fallen dann üblicherweise doppelte Kosten an:

- a) Der neue Mitarbeiter wird bezahlt, bringt aber noch keine oder nur verringerte Leistung.

- b) Die Zeit des oder der Ausbilder muss ebenfalls eingerechnet werden. Insbesondere bei der Einzeleinarbeitung sind diese Kosten häufig hoch. Wenn dagegen ein Ausbilder gleich mehrere neue Mitarbeiter unterweisen kann, verteilen sich die Kosten.

Je nach Höhe der Einarbeitungskosten (und der Kosten für die Auswahl der Mitarbeiter) muss sich das Unternehmen unterschiedlich verhalten. Bei geringen Kosten ist eine hohe Fluktuation nicht so gravierend. Wenn dagegen der Einarbeitungsprozess hohe Kosten verursacht, sollten nur Mitarbeiter eingearbeitet werden, die voraussichtlich lange im Unternehmen bleiben.

2. Berechnung der Einarbeitungskosten

Die Einarbeitungskosten sind als Zuschlag auf die normalen Arbeitskosten zu bestimmen. Sie fallen nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt an, sondern variieren in der ersten Zeit mit dem Schwerpunkt in den ersten Wochen und Monaten. Um diese Schwankungen auszugleichen, empfiehlt sich – ähnlich wie bei Sonderzahlungen (Urlaubsgeld etc.) – eine Jahresbetrachtung.

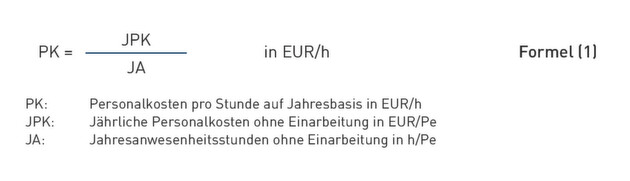

Die Personalkosten pro Anwesenheitsstunde (PK) ergeben sich dann wie folgt, wobei zunächst die Einarbeitungskosten außen vor bleiben:

Die jährlichen Personalkosten JPK – gemessen in Euro in der betrachteten Periode – werden somit dividiert durch die Jahresarbeitszeit. Der resultierende Stundensatz dient dann vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Kalkulationen. Somit sind im nächsten Schritt die jährlichen Personalkosten und dann die Jahresanwesenheitszeit zu bestimmen.

Zu dem Bruttostundenlohn kommt der sogenannte zweite Lohn, der sich sowohl auf den Zähler als auch auf den Nenner der obigen Gleichung bezieht. Er umfasst zwei Gruppen:

- 1. Zusätzliche Lohn- und Gehaltsbestandteile im Zähler sowie

- 2. der Effekt der bezahlten Stunden, in denen die Mitarbeiter aber nicht anwesend sind, was sich im Nenner auswirkt.

Neben den Boni, dem Weihnachts- und Urlaubsgeld usw. sind im Zähler auch weitere Elemente wie die Arbeitgeber-Sozialabgaben zu berücksichtigen. Denn der Arbeitgeber muss knapp die Hälfte der Gesamtbeiträge für die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung bezahlen. Aus Arbeitgebersicht muss mit einem Aufschlag von ca. 20 % auf alle Teile des Bruttogehalts (also auch auf die Prämien, Urlaubs- und Weihnachtsgelder) gerechnet werden. Dies gilt, wenn die Beitragsbemessungsgrenzen für Krankenversicherung (52.200 EUR/a für 2017) und Rentenversicherung (76.200 EUR/a in 2017 für West, 68.400 EUR/a für Ost) nicht überschritten werden.

Im Weiteren dürfen die Kosten für eine Firmenrente, Versicherungen, Essen-zuschüsse usw. nicht vergessen werden. Bezüglich der Kosten der Einarbeitung ist zusätzlich zu ermitteln, wie hoch die Kosten der Ausbilder und der sonstigen Güterverbräuche (z. B. Übungsmaterial, Schulungsräume usw.) sind.

Im zweiten Schritt ist zu berücksichtigen, dass Arbeitnehmer über 20 % der bezahlten Zeit nicht anwesend sind (Urlaub, Feiertag, Krankheit, usw.). In die letzte Kategorie fallen auch die Zeitausfälle aufgrund der Einarbeitung.

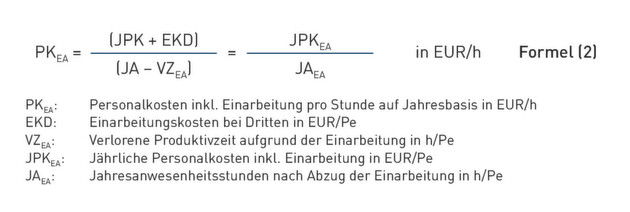

Wenn im Zähler die EKD, die Einarbeitungskosten für Dritte (wie z. B. Ausbilder) addiert werden und im Nenner die für produktive Zwecke verlorene Zeit VZEA abgezogen wird, ergibt sich die folgende Formel:

Der Stundenkostensatz mit Einarbeitung PKEA wird insbesondere im ersten Jahr für neue Mitarbeiter deutlich höher liegen als der Stundensatz für bereits eingearbeitete Mitarbeiter, wobei immer unterstellt wird, dass die Leistung erfahrener und neuer Mitarbeiter in qualitativer und quantitativer Hinsicht weitgehend gleich ist. Ein Beispiel möge die Vorgehensweise demonstrieren. Im ersten Schritt wird zur Vereinfachung unterstellt, dass

- a) die Beschäftigung nur ein Jahr dauert,

- b) keine Zinseffekte berücksichtigt werden müssen, da der Zeitraum kurz ist,

- c) keine weiteren Kosten für Ausbilder, Material usw. anfallen. Diese realitätsferne Annahme muss in weiteren Rechnungen modifiziert werden.

| |||

Arbeitsstunden pro Woche | 38 h/Woche | ||

Stunden pro Tag | 7,6 h/d | ||

Anwesenheitstage pro Jahr | 190 d/a | ||

Anwesenheitsstunden pro Jahr | 1.444 h/a | ||

Kosten pro Anwesenheitsstunde | 32,00 EUR/h | ||

Jahreskosten | 46.208 EUR/a | ||

MonatEinheit | Anwesenheitstaged/Monat | Produktivanteil | Produktivtaged/Monat |

1 | 15,83 | 0 % | 0,00 |

2 | 15,83 | 20 % | 3,17 |

3 | 15,83 | 40 % | 6,33 |

4 | 15,83 | 60 % | 9,50 |

5 | 15,83 | 80 % | 12,67 |

6 | 15,83 | 90 % | 14,25 |

7 | 15,83 | 100 % | 15,83 |

8 | 15,83 | 100 % | 15,83 |

9 | 15,83 | 100 % | 15,83 |

10 | 15,83 | 100 % | 15,83 |

11 | 15,83 | 100 % | 15,83 |

12 | 15,83 | 100 % | 15,83 |

Summe | 190,00 | 74,2 % | 140,92 |

Kosten pro Produktivtag ohne Zinsen | 327,91 EUR/d | ||

Kosten pro Produktivstunde ohne Zinsen | 43,15 EUR/h | ||

Das betrachtete Unternehmen hat eine 38-Stunden-Woche. Der Kostensatz pro Anwesenheitsstunde von 32 EUR/h ergibt sich dann aus Formel (1) (für Einzelheiten der Berechnungsweise vgl. z. B. Hoberg 2015, S. 1 ff.).

Es sei noch angemerkt, dass bei der Einheit EUR/h die Abkürzung „h“ für Stunden noch indiziert werden kann, um unterschiedliche Stunden nicht nur in der Variablenbezeichnung zu kennzeichnen. Man kann hb für die Einheit bezahlte Stunden nehmen, ha für anwesende Stunden und hp für produktive Stunden. Darauf wird hier verzichtet, weil z. B. die Bezeichnung „Kosten pro Produktivstunde“ deutlich angibt, welche Stunden gemeint sind.

Die ermittelten 32 EUR/h gelten, wenn keinerlei Einarbeitung notwendig ist. Wenn die Hälfte der Jahresarbeitszeit für die Einarbeitung verwendet werden muss, verdoppelt sich der Kostensatz auf 64 EUR/h für jede produktive Stunde im ersten Jahr.

In der Abbildung ist monatsweise angegeben, wie sich der Anteil der produktiven Zeit erhöht. Dementsprechend können die Produktivtage der Monate ermittelt werden. Der erste Monat dient demnach vollständig der Einarbeitung. Im zweiten Monat fallen 20 % Produktivzeiten an usw. Danach werden die Werte für die betrachteten zwölf Monate aufaddiert. Sie stehen dann im Nenner der Formel (2). Im Zähler finden sich die Jahrespersonalkosten zunächst ohne die zusätzlichen Kosten für Ausbilder, Material etc. Damit ergibt sich dann ein produktiver Stundensatz von 46.208 EUR/a / 140,92 d/a = 327,91 EUR/d bzw. 43,15 EUR/h bei 140,92 * 7,6 = 1.071 Jahresproduktivstunden. Der Stundensatz ist also von 32 EUR/h um über 30 % gestiegen. Das zeigt, wie wichtig die Berücksichtigung der Einarbeitungszeiten sein kann.

Und es wird noch teurer, wenn die zusätzlichen Kosten der Einarbeitung berücksichtigt werden, die bei Dritten anfallen. Angenommen, für zehn Schulungstage außerhalb des Arbeitsplatzes fallen je 150 EUR/d an, macht das im Ergebnis 1.500 EUR pro Mitarbeiter aus (siehe Block 1 in der folgenden Abb. 2).

| |

Kosten bei Dritten | |

Anzahl Schulungstage | 10 d/a |

Kosten pro Schulungstag | 150 EUR/d |

Gesamtkosten pro Einzuarbeitendem | 1.500 EUR/a |

Kosten der Vorgesetzten und Ausbilder | |

Verlust an Produktivtagen Einzuarbeitender | 49 d/a |

Anteil Betreuung durch Vorgesetzte + Ausbilder | 30 % |

Betreuungstage durch Vorgesetzte und Ausbilder | 14,7 d/a |

Kosten pro Arbeitsstunde der Ausbilder | 48,00 EUR/h |

Gesamtkosten für Vorgesetzte und Ausbilder | 5.362,56 EUR/a |

Gesamtkosten bei Dritten | 6.862,56 EUR/a |

Zusätzliche Kosten pro Produktivstunde | 6,41 EUR/h |

Dazu kommen die Kosten am Arbeitsplatz, wenn die Vorgesetzten und die Ausbilder den neuen Mitarbeiter immer weiter unterstützen. Für die obigen Daten ergab sich im ersten Jahr ein Verlust von 190 – 141 = 49 d/a für den Mitarbeiter selbst. Es sei angenommen, dass er in 30 % dieser Zeit Unterstützung durch Vorgesetzte und Ausbilder benötigt, für die ein um 50 % höherer Kostensatz von 48 EUR/h angenommen wird. Damit belaufen sich die Betreuungskosten auf über 5.300 EUR für jeden Einarbeitungsvorgang.

Zusammen mit der Schulung ergeben sich zusätzliche Kosten von 6.863 EUR für jeden Einarbeitungsvorgang. Wird der Betrag wieder auf die produktiven Stunden des neuen Mitarbeiters bezogen, erhält man zusätzliche Kosten von 6,41 EUR/h.

Der Gesamtkostensatz beträgt dann 43,15 + 6,41 = 49,56 EUR/h. Dies sind 17,56 EUR/h mehr (über 50 % Steigerung) durch die Berücksichtigung der Kosten der Einarbeitung.

Im Beispiel galt aus Vereinfachungsgründen eine Beschäftigungsdauer von einem Jahr, wie es z. B. für Leiharbeit häufig vorkommt. Die Höhe des Aufschlags zeigt, dass dies angesichts einer längeren Einarbeitungsphase – wie es das Beispiel annimmt – kaum wirtschaftlich sein kann. Es stellt sich damit die Frage, wie sich die Mehrkosten in EUR pro Produktivstunde ändern, wenn die Beschäftigungsdauer steigt. Zudem sollen auch andere Ausfallzeiten untersucht werden.

3. Vergleichstabellen

Wenn längere Beschäftigungsdauern analysiert werden, darf die Zinsproblematik nicht vernachlässigt werden, weil die Einarbeitung am Anfang der z. B. zehnjährigen Beschäftigung anfällt, was wiederum umso wichtiger wird, je länger die Einarbeitung dauert. Die Kosten der Einarbeitung müssen dann auf den gesamten Beschäftigungszeitraum verteilt werden. Dafür werden Wiedergewinnungsfaktoren eingesetzt (vgl. zu den Details z. B. Varnholt/Lebefromm/Hoberg, S. 480 ff.), die in der folgenden Rechnung bestimmt werden:

| |

Jahreszinssatz effektiv | 10 % p. a. |

Laufzeit | 10 Jahre |

Wiedergewinnungsfaktor nachschüssig | 16,27 % |

Wiedergewinnungsfaktor zur Jahresmitte | 15,52 % |

Mit dem Wiedergewinnungsfaktor werden die Mehrkosten aufgrund der Einarbeitung auf die gesamte Beschäftigungszeit inkl. der Zinseffekte umgelegt. Die Kosten der Einarbeitung werden dazu auf den Startzeitpunkt der Einstellung bezogen. Dies muss verzinslich passieren, wenn die Einarbeitungskosten nicht ganz überwiegend am Beginn anfallen.

Für das Beispiel sei aus Vereinfachungsgründen angenommen, dass die oben ermittelten Kosten von 6.863 EUR nicht abgezinst werden müssen, weil der Effekt sehr klein wäre. Der Betrag wird nun mit dem Wiedergewinnungsfaktor zur Jahresmitte multipliziert. Es kann nicht der übliche nachschüssige Wiedergewinnungsfaktor verwendet werden, weil dieser die Beträge auf das jeweilige Jahresende bezieht. Es muss die Modifikation für die Jahresmitte durchgeführt werden.

Es ergeben sich jährlich Mehrkosten von 6.863 EUR * 0,1552 = 1.065 EUR zu jeder der zehn Jahresmitten. Diese können jetzt durch die jeweiligen Jahresproduktivstunden dividiert werden. Im ersten Jahr ergibt sich dann ein Aufschlag von 1.065/1.071 = 0,99 EUR/h nur für die Kosten Dritter. Damit steigen die Arbeitskosten des ersten Jahres auf 44,14 EUR/h und in den folgenden Jahren von 32 auf 32,77 EUR/h.

Die finanzielle Belastung der Stundenkosten kann mithilfe der modifizierten Stückkostenrechnung noch genauer kalkuliert werden (vgl. zu dem Verfahren Hoberg (2014), S. 1817 ff). Mit ihr werden im ersten Schritt alle Auszahlungen zum Einstellungszeitpunkt t = 0 mittels Abzinsung gesammelt. Verteilt werden sie dann auf die Summe der abgezinsten produktiven Zeiten. Es ergibt sich dann der durchschnittliche Stundensatz für eine produktive Stunde.

Die Vorgehensweise sei an einem Beispiel dargestellt, das auch die Rechenweise der dann folgenden Tabelle darstellt. Bei wieder 32 EUR/h für eine Anwesenheitsstunde beträgt die monatliche Anwesenheit 120,33 h/M. Es wird mit einer durchschnittlichen Beschäftigungsdauer von fünf Jahren gerechnet. Die nicht produktive Zeit beträgt drei Einarbeitungsmonate. Einarbeitungskosten Dritter fallen im ersten Schritt nicht an.

Mit diesen Daten ergibt sich ein Barwert aller Gehaltszahlungen von 183.055 EUR per t = 0. Bei den Zeiten dürfen nur die produktiven Zeiten verwendet werden. Im Beispiel heißt dies, dass die ersten drei Monate wegfallen. Dementsprechend ist der Barwert der Stunden für 60 – 3 = 57 Monate zu bilden und dann drei Monate abzuzinsen, was eine Barwertsumme der produktiven Stunden von 5.365 h für die fünf Jahre ergibt. Die Division erbringt den durchschnittlichen Kostensatz von 34,12 EUR pro produktiver Stunde.

Dieser Wert findet sich in der folgenden Tabelle, in der zusätzlich weitere Beschäftigungszeiten (horizontal) und weitere Einarbeitungsmonate (vertikal) abgetragen sind:

| |||||||||

Kosten pro Anwesenheitsstunde: | 32 EUR/h | ||||||||

Anwesenheitsstunden pro Jahr | 1.444 h/a | ||||||||

Anwesenheitsstunden pro Monat | 120,3333 h/M | ||||||||

Jahreszinssatz effektiv | 10 % p. a. | ||||||||

Monatszinsfaktor effektiv: | 1,00797 | ||||||||

Einarbeitungskosten Dritter | 0 EUR in Mitte der Einarbeitungsphase | ||||||||

in EUR/h | Beschäftigungsjahre | ||||||||

0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||

Einarbeitungsmonate | 0 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |

1 | 38,55 | 35,05 | 33,53 | 32,68 | 32,42 | 32,30 | 32,27 | 32,26 | |

2 | 48,39 | 38,71 | 35,20 | 33,39 | 32,84 | 32,60 | 32,54 | 32,52 | |

3 | 64,77 | 43,19 | 37,02 | 34,12 | 33,28 | 32,91 | 32,82 | 32,79 | |

5 | 195,87 | 55,97 | 41,25 | 35,66 | 34,16 | 33,53 | 33,38 | 33,33 | |

10 | n. a. | 199,85 | 57,14 | 40,07 | 36,54 | 35,15 | 34,82 | 34,71 | |

12 | n. a. | n. a. | 67,20 | 42,10 | 37,56 | 35,83 | 35,42 | 35,28 | |

24 | n. a. | n. a. | n. a. | 59,02 | 44,60 | 40,19 | 39,22 | 38,90 | |

Wie zu erwarten war, ist der Anstieg von 2,12 EUR pro produktiver Stunde noch maßvoll, was aber an der eher langen Beschäftigungsdauer liegt. Geht man nur von zwei Jahren Beschäftigungsdauer aus, ergeben sich mit 37,02 – 32,00 = 5,02 EUR/h mehr als doppelt so hohe Aufschläge.

Umgekehrt fallen die Aufschläge bei längeren Beschäftigungszeiten, weil sie sich dann besser verteilen können.

Bis jetzt sind die Kosten Dritter (für Ausbilder, Lehrgänge usw.) noch nicht berücksichtigt worden. Dies geschieht in der folgenden Abb. 4, für die ein Betrag von 10.000 EUR pro Einarbeitung angenommen wurde:

| |||||||||

Kosten pro Anwesenheitsstunde: | 32 EUR/h | ||||||||

Anwesenheitsstunden pro Jahr | 1444 h/a | ||||||||

Anwesenheitsstunden pro Monat | 120,3333333 h/M | ||||||||

Jahreszinssatz effektiv | 10 % p. a. | ||||||||

Monatszinsfaktor effektiv: | 1,00797 | ||||||||

Einarbeitungskosten Dritter | 10.000 EUR in Mitte der Einarbeitungsphase | ||||||||

in EUR/h | Beschäftigungsjahre | ||||||||

0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||

Einarbeitungsmonate | 0 | 46,24 | 39,29 | 35,82 | 33,75 | 33,08 | 32,78 | 32,70 | 32,68 |

1 | 55,64 | 43,00 | 37,51 | 34,46 | 33,51 | 33,08 | 32,98 | 32,94 | |

2 | 69,75 | 47,46 | 39,36 | 35,20 | 33,94 | 33,39 | 33,25 | 33,21 | |

3 | 93,25 | 52,91 | 41,39 | 35,96 | 34,38 | 33,70 | 33,53 | 33,48 | |

5 | 281,31 | 68,47 | 46,08 | 37,57 | 35,29 | 34,33 | 34,10 | 34,02 | |

10 | n. a. | 243,60 | 63,69 | 42,17 | 37,72 | 35,97 | 35,56 | 35,42 | |

12 | n. a. | n. a. | 74,85 | 44,29 | 38,76 | 36,66 | 36,16 | 35,99 | |

24 | n. a. | n. a. | n. a. | 61,95 | 45,96 | 41,08 | 40,00 | 39,65 | |

Für die Beispielsdaten steigt der Stundenkostensatz auf 35,96 EUR/h. Bei einer anderen Höhe der Einarbeitungskosten Dritter kann eine Interpolation mit den Werten aus den Abbildungen 3 und 4 vorgenommen werden. Bei 5.000 EUR Einarbeitungskosten sind es dann 35,04 EUR pro produktiver Stunde, die sich als Mittelwert ergeben.

Die Abb. 4 zeigt noch deutlicher, dass die Einarbeitungskosten bei eher kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen zu extremen Kostensteigerungen führen. Wer dann ohne die entsprechenden Zuschläge kalkuliert, wird rote Zahlen ernten. Unternehmen mit hoher Fluktuation dürfen sich dann über finanzielle Probleme nicht wundern.

Andererseits ist der Einfluss der Einarbeitungskosten eher gering, wenn sehr lange Beschäftigungszeiten angestrebt werden. Für diesen Fall wäre allerdings zu überlegen, ob die Kosten für Weiterbildungen einberechnet werden sollten.

4. Entscheidungsrelevante Kosten

Die obigen Tabellen haben die Höhe der Einarbeitungskosten pro Stunde aufgezeigt, wenn es um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter geht. Sie waren entscheidend von der Höhe der Einarbeitungskosten Dritter und der Anzahl der verlorenen Stunden abhängig. Mit diesem Satz sollten langfristige Kalkulationen durchgeführt werden, weil immer wieder neue Mitarbeiter gebraucht werden, welche durch die Einarbeitungsphase gehen müssen.

Anders kann es aussehen, wenn kurzfristig bei Unterbeschäftigung entschieden werden soll, was die Preisuntergrenze ist. Bei bereits vollständig eingearbeiteten Mitarbeitern sind die Einarbeitungskosten nicht mehr entscheidungsrelevant, weil sie nicht mehr anfallen (Sunk Costs der Vergangenheit). Auch wenn innerhalb der Kündigungszeit die Einarbeitung beendet sein wird, dürfen diejenigen Teile der Einarbeitungskosten nicht berücksichtigt werden, über die endgültig entschieden wurde. Solche Grenzkalkulationen dürfen aber nur für sehr kurzfristige Fragestellungen angewendet werden. Im Durchschnitt müssen die Personalkosten inkl. eines fairen Anteils für die Einarbeitungskosten berücksichtigt werden.

Literatur

- Hoberg, P. (2003): Warum Überstunden so billig sind, in: Controller Magazin, Heft 1/2003, S. 12 bis 19.

- Hoberg, P. (2015): Vollständige-Ermittlung-von-Personalkosten.html, in: www.controllingportal.de/Fachinfo/Kostenrechnung/Vollstaendige-Ermittlung-von-Personalkosten.html?sphrase_id=4310778, seit 17.2.2015.

- Hoberg, P. (2014): Produktlebenszyklus: Modifizierte dynamische Stückkostenrechnung, in: Der Betrieb, Nr. 33/2014, 67. Jg., S. 1817–1822.

- Varnholt, N., Lebefromm, U., Hoberg, P.: Controlling – Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Anwendung mit SAP® ERP®, München 2012.