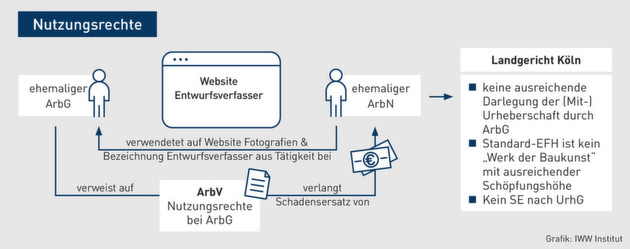

· Nutzungsrechte

„Nutzungsrechte“ aus dem Urheberrecht im Arbeitsvertrag: Eine komplizierte Sache

| Grundsätzlich kann ein ArbG ‒ hier ein Architekturbüro ‒ mit seinem ArbN vertraglich vereinbaren, dass die ausschließlichen Nutzungsrechte an dessen Werken auf den ArbG übergehen. Diese müssen aber genau beschrieben werden. Bei einem Wohnhaus muss es sich um ein Werk von gewisser Schöpfungshöhe handeln. |

Sachverhalt

Der ArbN war in einem Architekturbüro beschäftigt. Nach seinem Ausscheiden verklagte ihn der ehemalige ArbG auf Schadenersatz in Höhe von 10.000 EUR. Der ArbG ist der Ansicht, der ArbN ‒ der mittlerweile selbstständig ist ‒ habe sich nach außen hin als Entwurfsverfasser für mindestens zwei Projekte ausgegeben, die tatsächlich im Büro des ArbG entwickelt und bearbeitet wurden. Dabei wurde eines auf der Website des ArbN beschrieben.

|

„Die Nutzungsrechte an allen Plänen stehen dem/der Architekten/in zu. War der/die Mitarbeiter/in wesentlich an Bauprojekten und Wettbewerben beteiligt, so hat ihn/sie der/die Arbeitgeber/in als Projektmitarbeiter/in bei Veröffentlichungen namentlich aufzuführen. Aufzeichnungen jeder Art, insbesondere Berechnungen, Skizzen Zeichnungen, Schriftstücke, Drucksachen (auch wenn sie ohne Wert erscheinen mögen), gleichgültig ob sie vom/von der Mitarbeiter/in oder anderen gefertigt worden sind, bleiben in jedem Fall Eigentum des/der Arbeitgebers/in. Vervielfältigungen von Unterlagen, bei deren Erarbeitung der/die Mitarbeiter/in mitgewirkt hat, sind auf dessen/deren Kosten nur zum privaten Gebrauch statthaft. Veröffentlichungen aus dem Bürobetrieb sind ohne ausdrückliche Zustimmung nicht erlaubt.“ |

Im Wesentlichen ging es im Streitfall um folgende zwei Projekte:

- Baustellenschild: Der ArbG behauptet, dass sich in dem Bauvorhaben der ArbN als Entwurfsverfasser auf dem Bauschild benannt habe. Bei dem Projekt handele es sich um die Aufstockung eines Mehrfamilienhauses, für das im Büro des ArbG das Baugenehmigungsverfahren durchgeführt worden war. Der ArbN wendet ein, dass er sich nicht als Entwurfsverfasser ausgegeben habe. Er habe diesbezüglich mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Stadt Rücksprache gehalten. Dieser habe bestätigt, dass als Entwurfsverfasser der ArbG im System eingetragen sei. Das falsch beschriftete Baustellenschild sei während der Bauphase auf Hinweis der Bauherrschaft korrigiert worden.

- Verwertung von Fotografien auf der Webseite des ArbN: Der ArbG ist der Ansicht, dass bei einem der Projekte die Idee des Entwurfs in seinem Büro entstanden sei. Daher sei der Entwurf auch sein geistiges Eigentum. Der ArbN werbe jedoch als Entwurfsverfasser mit genau diesem Projekt auf seiner Internetseite. Aus Ziff. 11.4 des Arbeitsvertrags ergebe sich, dass sämtliche Nutzungsrechte beim ArbG liegen würden. Der ArbN ist dagegen der Ansicht, dass er der Urheber des Neuentwurfs des Bauantrags sei. Nachdem der erste Bauantrag abgelehnt worden sei, habe er für das Büro des ArbG einen Vorentwurf verfasst. Dieser enthalte keinen prägnanten Wiedererkennungswert, der auf das geistige Eigentum des ArbG zurückzuführen wäre. Er habe mit dem Erstentwurf des ArbG nicht einmal ansatzweise etwas zu tun. Im Übrigen handele es sich um ein Einfamilienhaus ohne einen besonderen Wiedererkennungswert. Dafür komme kein Urheberrechtsschutz in Betracht.

Entscheidungsgründe

Die Richter des LG Köln (27.6.24, 14 O 259/22, Abruf-Nr. 246330) verneinten die Zahlungsansprüche in voller Höhe, insbesondere ließen sich diese nicht auf eine Urheberrechtsverletzung stützen.

Baustellenschild

Zunächst stellten die Richter klar, dass es hier wohl um das Recht des ArbG gehe, im Baustellenschild als Urheber genannt zu werden (§ 13 UrhG). Darauf habe der Urheber auch ein Recht. Genau diesen Umstand habe der ArbG im Verfahren nicht deutlich genug vorgetragen. Nach seinem Vortrag sei der Entwurf in seinem Büro erstellt worden. Dass er hier aber selbst tätig geworden sei, sei nicht konkret dargelegt worden. Das wäre aber dringend geboten gewesen, denn er selbst habe vorgetragen, dass er mehrere ArbN beschäftige. Für das Gericht sei es daher völlig unklar geblieben, welche Personen am Projekt in welcher Art mitgewirkt hätten. Das Urheberbenennungsrecht aus § 13 UrhG könne aber nur der (Mit-) Urheber geltend machen ‒ nicht aber der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts, der selbst nicht schöpferisch tätig gewesen sei. Ob der ArbG als (Mit-)Urheber des Bauvorhabens C. anzusehen gewesen sei, sei weder aus den Akten noch aus seinem Vortrag vor Gericht ersichtlich gewesen.

Verwertung von Fotografien auf der Webseite des ArbN

Nach Ansicht der Richter rügte der ArbG beim Verwenden der Fotos auf der Website des ArbN, dass er das Bauprojekt als sein eigenes darstelle und auf sein eigenes Architekturbüro hinweise. Es gehe hingegen nicht darum, selbst als Urheber oder Entwurfsverfasser genannt zu werden. Der Schadenersatzanspruch sei hier auf die Verwertungsrechte nach §§ 15 ff. UrhG zu stützen. Konkret gehe es hier um die „öffentliche Zugänglichmachung des Bauwerks auf der Webseite“. Doch auch dieser Anspruch sei vom ArbG nicht schlüssig vorgetragen worden.

Überdies: Das hier streitige Bauwerk müsse als „Bauwerk“ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG schutzfähig sein und die Verwertungsrechte müssten dem ArbG zustehen. Dabei dürfe für letztgenannte Voraussetzung wohl unstreitig sein, dass der ArbN maßgeblich an den Bauplänen mitgewirkt habe und dabei noch ArbN des ArbG gewesen sei. Der maßgebliche Arbeitsvertrag der Parteien habe in Ziff. 11.4 eine Rechteklausel. Diese sei wohl so zu verstehen, dass der ArbG ausschließlicher Nutzungsrechteinhaber der Werke des ArbN sein soll und dieser allenfalls ein Benennungsrecht habe. Ein einfaches Nutzungsrecht des ArbN sehe die Klausel nicht vor, jedenfalls nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des ArbG. Eine solche Zustimmung liege hier nicht vor.

ABER: Das Gericht konnte kein schutzfähiges Bauwerk in den Plänen erkennen. Der ArbG verweise zur Schutzfähigkeit allein auf eine Anlage, ohne darzulegen, worin hier die persönliche geistige Schöpfung zu sehen sei. Allein aus der Anlage ergebe sich im Vergleich zu anderen Bauwerken nichts Individuelles oder Schöpferisches. Es handele sich zwar um eine fachmännische architektonische Leistung. Aber nicht jede architektonische Planung sei nach dem LAG Köln ein Werk der Baukunst im Sinne des Urheberrechts. Dies müsse schon deshalb gelten, weil die Frist der Schutzdauer bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers währe. Würde für jede architektonische Planung der Urheberrechtsschutz gelten, ohne die maßgebliche Schöpfungshöhe und Individualität aufzuweisen, wäre es Architekten faktisch verwehrt, geläufige und zweckmäßige Gestaltungen für Gebäude zu wählen. Es bestehe gerade bei geläufigen Bautypen und Stilen ein nicht unbeachtliches Freihaltebedürfnis.

Relevanz für die Praxis

Als Werke der Baukunst kommen Bauten jeglicher Art in Betracht, sofern sie eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Die für eine persönliche geistige Schöpfung notwendige Individualität erfordert, dass sich das Bauwerk nicht nur als das Ergebnis rein handwerklichen oder routinemäßigen Schaffens darstellt, sondern dass es aus der Masse alltäglichen Bauschaffens herausragt. Dies beurteilt sich nach dem ästhetischen Eindruck, den das Bauwerk nach dem Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunst einigermaßen vertrauten Menschen vermittelt. Werke der Baukunst können Bauwerke als Ganzes sein, wie z. B. Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Schulen, Kirchen, Fabriken oder Plätze. Auch Teile eines Bauwerks können Gegenstand des Urheberrechtsschutzes sein, sofern sie auch für sich genommen eine persönliche geistige Schöpfung darstellen, z. B. Fassaden, Innenräume, Treppenhäuser, Dachgiebel, Eingänge, auch für Grundrisse, sofern sie die Raumform des Bauwerks (Baukörperform, Raumzuordnung, Tür- und Fensteranordnung, Lichtzuführung, Blickrichtung usw.) erkennen lassen.

weiterführender Hinweis